Jona Lab

Scritto da Jona EditoreQuest’anno Jona raddoppia. I nostri corsi entrano nella nuova sezione: Lab.

In questa sezione subentra un nuovo servizio: Editing.

Per introdurlo, dobbiamo essere molto chiari.

Jona Editore è stata, è, e sarà sempre gratuita. I nostri scrittori hanno avuto, hanno e avranno, sempre una percentuale di guadagno sulle vendite e nessuna spesa. Compresa quella di editing.

Quindi, il nostro servizio editing non si rivolge a chi ci propone un romanzo (che sarà sempre valutato per una eventuale pubblicazione), ma a chi vuole rendere migliore il proprio.

Per farlo useremo due metodi. Quello classico: ci mandate il romanzo (o i vostri racconti, o il vostro saggio) e lo editiamo.

Uno innovativo. L’editor sarà il vostro maestro. Sarà un vero corso in cui insegnante e scrittore, in streaming, si troveranno due volte a settimana per “mettere a posto” il romanzo. In questo modo, oltre a rendere migliore il vostro scritto, imparerete tutte le tecniche necessarie per capire come e dove intervenire per dare al vostro romanzo il massimo delle sue potenzialità. Per fare in modo che quello che volete tramettere arrivi al lettore nel miglior modo possibile. E, se sarete davvero bravi, potreste fare, di questa conoscenza, un lavoro. Proprio per questo, chi dimostrerà di avere acquisito tecniche e insegnamenti, avrà, a fine corso, un nostro attestato.

Quale servizio scegliere?

Dipende esclusivamente da voi, da quello che volete.

Avete un romanzo che sperate di pubblicare, nessun tempo a disposizione? Ce lo mandate, facciamo tutto noi, e lo facciamo a un prezzo molto al di sotto della media dei prezzi che potete trovare.

Volete “seguire” la vostra storia? Volete vedere passo dopo passo come cambia, pur, nell’essenza, restando fedele a se stessa? Volete imparare un bellissimo mestiere? Iscrivetevi al corso.

Questo il link al corso, qui quello al servizio classico.

Per informazioni: redazione@jonaeditore.it

Presto vi parleremo di altri servizi all'interno di Lab.

Des Moines, Iowa, USA

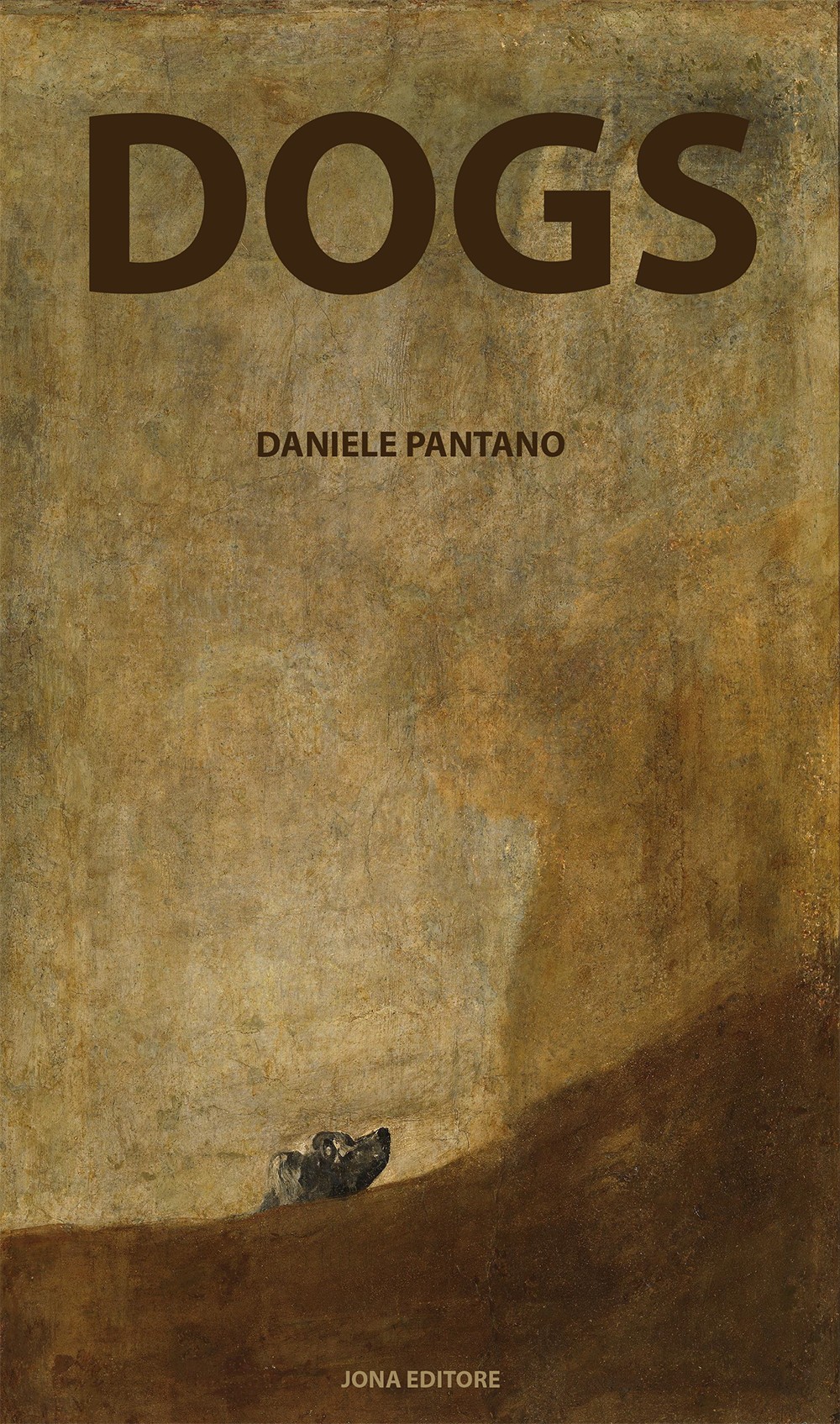

Intervista a Daniele Pantano per Jona Editore, maggio 2020.

La poesia di Daniele Pantano arrivò per la prima volta alla mia attenzione in lingua originale, nella sua pubblicazione americana di alcuni anni fa. Mi colpì da subito, tanto da segnalarla ad Emerging Writers Network tra i dieci migliori titoli dell’anno. Ora sono a dir poco felice di vedere il suo lavoro tradotto e, naturalmente, ho colto al volo l’occasione di intervistarlo che mi è stata offerta da Jona Editore. Considerando che Daniele vive vicino a Leeds, in Inghilterra, e io in Iowa, negli Stati Uniti centrali, abbiamo gestito le nostre domande e risposte via e-mail.

Questo libro serba tante piccole sorprese. Il titolo “DOGS”, per esempio, ha un che di grezzo, di approssimativo, fa pensare ai cani di strada, mentre – per contrasto – molte poesie suggeriscono una profonda e raffinata cultura, con le sue immagini simboliche, pietre miliari della storia europea. Un primo esempio significativo è “Tra le Stazioni della Metro”, che fa chiaramente riferimento alla nota poesia di Ezra Pound “Nella stazione della metro”. Come hai deciso di servirti di un riferimento, di un contributo simile, per questa poesia in particolare e per la raccolta in generale?

Vorrei innanzitutto ringraziarti per la generosa lettura delle mie poesie e per le tue preziose parole, John, che apprezzo molto. Come sai, sono sempre stato un grande ammiratore del tuo lavoro ed è molto emozionante poter intavolare con te questa conversazione. Il titolo si basa sulla versione originale dei miei Selected Poems, Dogs in Untended Fields, che è già stata pubblicata in inglese e in tedesco, e che sarà presto disponibile anche in francese, albanese, russo, sloveno, curdo, persiano, spagnolo e in qualche altra lingua. Per qualche strana ragione, la traduzione letterale del titolo non funzionava molto bene in italiano, quindi abbiamo deciso di scegliere una versione abbreviata per l’edizione italiana, appunto. Quindi, devo dire che hai ragione: non abbiamo di certo a che fare con simpatici cagnolini imbellettati da preziosi collari, qui; si tratta di cani selvaggi, come quelli in cui ti potresti imbattere sulle colline siciliane. Se mi identifico con quei cani selvatici? Sicuramente. E per quanto riguarda le poesie, la maggior parte delle quali sono state scritte tra il 1997 e il 2012, si tratta essenzialmente dell’inventario del mio processo di sviluppo come poeta; dei miei incontri con le “culture” che si trovano su un altro livello rispetto a quello della classe operaia in cui sono nato; dei quesiti che ho posto a me stesso sulle diverse storie europee; i miei tentativi di dare un senso al mondo in cui vivo e ai codici attraverso cui si esprimono il dolore, il trauma, l’esilio; dei miei sforzi per vivere una vita autentica, quella che mi hanno sempre detto che un cane bastardo come me non merita.

Soffermandoci sulla questione dei rimandi culturali, vorrei chiederti qualcosa sulla tua storia. I tuoi genitori provengono da paesi molto diversi, Sicilia e Germania, hai insegnato negli Stati Uniti e in Inghilterra e trascorri molto tempo in Svizzera. Senza dubbio questo miscuglio culturale ha dato una bella mano a plasmare la forma dell’intera raccolta, ma mi piacerebbe sapere cosa hai da dirci più in particolare al riguardo.

Sì, questa è una domanda che viene spesso fuori durante le interviste. Ed è una lunga storia, come puoi immaginare, ma eccoti quella breve: da bambino immigrato, nato in Svizzera (da padre siciliano e madre tedesca), sono sempre stato visto come una sorta di strambo animale dai sogni irrealistici, soprattutto quando mi è venuta l’idea di diventare un poeta. La società svizzera e il suo sistema educativo hanno fatto del loro meglio per essiccare la mia corteccia e tenere la gabbia ben chiusa. Non mi fu permesso di sostenere gli esami di ammissione alle superiori perché ero considerato straniero. Il mio insegnante della scuola secondaria mi disse: “agli italiani idioti come te non frega niente di andare al liceo”. Ho fatto domanda per diversi apprendistati ma, di nuovo, sono stato respinto su tutti i fronti. Mi sono reso rapidamente conto che dovevo lottare duramente per poter avere una possibilità di istruzione superiore creandomi delle opportunità fuori dalla Svizzera. Alla fine, sono riuscito a svignarmela, ingannando un noto talent scout del tennis di Zurigo e convincendolo a darmi una borsa di studio per frequentare una delle più prestigiose accademie di tennis e scuole preparatorie degli Stati Uniti, anche se non avevo mai frequentato una lezione di tennis in vita mia. Dunque, sono riuscito a prendermi il diploma di scuola superiore, che mi ha permesso di frequentare un’università americana e, cosa più importante, che mi ha offerto l’opportunità di diventare uno scrittore, un poeta, una persona che gioca con le parole. Il mio esilio autoimposto e il suicidio linguistico, cioè la mia decisione di scrivere esclusivamente in inglese, mi era necessario per vivere una vita da scrittore, per lavorare sulla mia identità artistica e seguire letterati del calibro di Simic, Brodsky o Nabokov in lingua inglese, in quello spazio non translinguistico in cui vivo da quando avevo diciassette anni. Scrivere poesie mi ha permesso di vivere la vita dello scrittore, di girare il mondo, di insegnare a migliaia di meravigliosi studenti negli Stati Uniti e in Inghilterra, e molto altro ancora. La mia attuale carriera vuole anche essere una sorta di “vaffanculo” finale per i miei ex insegnanti in Svizzera, ma, cosa ancora più importante, dimostra a molti dei miei studenti – tra le altre cose – che, nonostante quel che si dica, tutto è possibile, non importa chi sei o da dove vieni.

Affascinante, e incoraggiante anche per il modo in cui hai superato il pregiudizio. Se dovessi applicare questa storia che mi hai raccontato a una poesia in particolare, potrebbe essere “Studio sulle polveri sottili e Soluzione Salina Ipertonica”. I versi di apertura combinano l’idea di un “nessun luogo” a cui si arriva con l’immagine gioiosa di “ci sarà sempre un carnevale”. Quella poesia si riferisce al tuo mash-up personale, o magari sbaglio? Potresti fornirmi tu qualche altro esempio?

Posso dire di aver scritto Studio sulle polveri sottili e Soluzione Salina Ipertonica durante il mio tragitto giornaliero in treno da Liverpool a Ormskirk (nel 2009, credo), mentre insegnavo alla Edge Hill University. Affronta l’dea di esilio e di trauma, ma sonda anche le possibilità di speranza e il bisogno di arrivare alla fine del percorso con qualsiasi mezzo possibile, non so se mi spiego. Penso che tutte le mie poesie, in un modo o nell’altro, affrontino il mio “mash-up personale”. Vedo il mio lavoro come una lunga “confessione”, ma non significa necessariamente che si tratti di una poetica “confessionale”. Le mie poesie riguardano in realtà il linguaggio, la riscrittura dei nostri miti (alla fine, tutti noi creiamo i nostri miti, giusto?), e come questo codice espressivo trovi sempre un modo per farci sentire irrequieti.

Ah, confessione e mito: questo mi porta a una delle poesie più intriganti “La stagione di Trakl”. Georg Trakl era un poeta austriaco dell’inizio del secolo precedente, e ammetto di aver avuto bisogno di fare un paio di ricerche per aiutare la mia memoria ormai pericolante. Ogni lettore può notare da sé come la tua poesia sia in grado di coinvolgere il mondo naturale, come, che ne so, un acero o una brezza, con il solo potere della voce e della confessione. Allo stesso modo, dà vita a fantasmi, soldati morti e “anziani pellegrini”. Tutto sommato, mi ricorda un poeta molto più famoso, Ovidio, e le sue “Metamorfosi”. Cosa puoi dirci di questa straordinaria poesia e di come ha preso vita?

Il fantasma di Trakl perseguita tutta la mia produzione. Leggo la sua opera da quando ero un adolescente, attraverso lo studio della sua ineguagliabile abilità nell’usare una gamma di colori e “oggetti” molto limitata per creare visioni da incubo che si nascondono in una bella immagine: ha avuto una grande influenza su di me. Ho anche tradotto e pubblicato le sue poesie, molti anni fa ormai –– vedi il mio approccio concettuale più recente in ORAKL (Black Lawrence Press, 2017). E, in qualche modo, ha continuato a saltar fuori durante la mia carriera accademica, soprattutto negli anni della scuola di specializzazione, quando lavoravo con Franz Wright, Nicholas Samaras, James Reidel e Daniel Simko, che erano anche studenti di Trakl e che mi hanno ricordato e incoraggiato a fidarmi della voce della natura e a registrare le sue confessioni, quando lavoravo al manoscritto della mia prima raccolta. Comunque, La stagione di Trakl è semplicemente un omaggio alla sua persona, un riconoscimento delle sue influenze sul mio lavoro di poeta e traduttore letterario. È bello vedere, tuttavia, che la poesia è in grado di dar vita ad altri fantasmi.

Scendendo più nei dettagli di DOGS e in particolare nella poesia “Artista in Fuga”, c’è un verso che risuona forte e chiaro, come una sorta di ossessione, direi. Il pezzo è una specie di elegia per tua madre e, a un certo punto, parla di “Linguaggio, annidato nel silenzio”. Questo ci riporta ancora una volta al concetto di confessione, al comunicare per esporre la propria interiorità e, ancora, al concetto di un mondo senza voce che ha però una sua anima. Cosa puoi raccontarci di questo verso, di questa poesia e del loro significato nel complesso?

Questa, per me, non è una domanda facile a cui rispondere. La poesia riguarda il funerale di mia madre. Il modo in cui si è uccisa. È una confessione, una registrazione di ciò che è accaduto durante il servizio in chiesa. La sua bara scomparve e ci vollero ore per trovarla. Ero ancora abbastanza giovane. Il resto è nella poesia, che si domanda anche: quale lingua può eventualmente affrontare questo tipo di perdita? Come parliamo per esporre l’anima quando l’anima è stata messa a tacere? Come possiamo catturare in dei versi un mondo che improvvisamente ha perso la sua voce, la sua capacità di parlarci? Non lo so. Ma forse è esattamente quello che sto cercando di realizzare nelle mie poesie: trovare i silenzi che parlano, i silenzi che – come una volta disse Roberto Bolaño da qualche parte – sono “stati creati apposta per noi”.

Bolaño ovviamente è un artista potente, ma il potere delle tue poesie assume una forma diversa, più personale, che considera anche i dettagli più insignificanti dell’esperienza. Lo vedo anche da quest’ultima risposta e dal modo in cui questi versi riprendono i tragici eventi che li hanno ispirati. Comunque, se si tratta di una domanda difficile, sorvolerei: cosa puoi dirci, invece, della relazione tra immaginazione e realtà? Da che parte si trova la tua Musa? Se servisse un riferimento a una specifica poesia, per rispondere alla mia domanda, vorrei suggerire “Vita di Montagna” che parla proprio della scrittura stessa.

Realtà e immaginazione, per me, sono la stessa cosa, o almeno vanno di pari passo. Nella sua forma più elementare, la scrittura è l’atto di tradurre il “reale”, ovvero gli eventi, in un linguaggio che tenti di decifrare ciò che crediamo sia vero (il nostro tentativo di dare un senso al mondo), indipendentemente dal fatto che stiamo parlando di emozioni, oggetti, alberi, insomma, di qualsiasi cosa. Ed è proprio l’immaginazione che consente questo processo. Nella migliore delle ipotesi, il risultato ci offre una sorta di interpretazione della vera natura del reale, cioè il noumeno, la cosa in sé. Sai cosa significa sperimentare la vera perdita? O il vero amore? O la vera depravazione? Non lo sappiamo. Non sappiamo davvero nulla di nulla. Eppure, alla fin fine, la poesia è l’unico veicolo che ci offre una possibilità per avvicinarci di almeno un passo alla cosa in sé, e l’immaginazione (la Musa?) è l’ingrediente segreto di tutto questo; ci consente almeno di immaginare come potrebbe essere il vero, la “realtà” non filtrata di qualsiasi esperienza. Come tale, la poesia offre possibili verità in assenza di verità assolute. Come dico sempre, nel migliore dei mondi possibili, la poesia è estremamente importante e, al tempo stesso, assolutamente superflua; la poesia cambia tutto e non cambia niente. Dove volevo arrivare, con questo discorso a proposito dei versi su mia madre? Tutto nella poesia è vero, comprese le citazioni. È successo esattamente come lo descrivo. Però, non saprò mai cosa sia successo realmente. Ne abbiamo già avuto abbastanza della mia poetica kantiana? Secondo me sì. Continuiamo a vivere nell’incertezza, dunque, e immaginiamo cosa possa ancora essere possibile – almeno all’interno e attraverso la scrittura – che è quello che ho fatto in Vita di Montagna. L’ho scritta quasi due decenni fa ma, solo di recente e inaspettatamente, ha preso vita, con l’essenziale differenza che, mentre la poesia perfetta non è ancora arrivata e mai arriverà, non sono stato io ad essere partito a bordo di quel traghetto.

Dunque, hai detto che “la poesia ha preso vita”, che è diventata la parte migliore di sé, il suo “noumeno”. Altri artisti, non soltanto i poeti, hanno descritto questa stessa esperienza. Ci sono dipinti di Picasso che sono, in realtà, ri-dipinti; sembravano essere dei lavori completi, ma li lasciò in sospeso per un po’ e poi, in qualche modo, fu in grado di scorgere attraverso la tela un’altra immagine, più autentica. Non pensi che, all’interno delle tue poesie, si registri tale processo in divenire, per esempio in “Simic e il suo esercito di Ragni”?

Be’, no, Vita di Montagna, una poesia che ha ormai diciotto anni, prende letteralmente vita, la peggior vita possibile; io e mia moglie ci siamo separati già da qualche anno, e solo ora riesco a toccare con mano i particolari più dettagliati della questione. Come ho già detto, la poesia, rispetto alla prosa o alla pittura o alla fotografia o ai film – per fare alcuni esempi – si avvicina alla verità senza mai catturare veramente l’esperienza vissuta o la vera natura dell’esistenza: la poesia resterà per sempre incompiuta. Siamo per sempre incompleti. Picasso sarebbe d’accordo, penso. Era in eterno conflitto con il compiuto. Distrusse tutto ciò che gli sembrava completo, da qui la sua ricerca di ciò che andava al di là dei dati fisici del suo lavoro. Ora, Simic e il suo esercito di Ragni è un’ars poetica incorniciata da un partito immaginario che Simic decide, appunto, di radunare nel seminterrato di casa sua, dopo aver vinto il Pulitzer nel 1990. Proprio così. E quel “regno di luce” della poesia, è il noumeno dell’esistenza che ci sfugge, il cadavere del poeta, ovviamente. È quella luce che si trova dentro e oltre tutti noi.

Ragni indaffarati, altre creature, radici, frutta e verdura: il mondo naturale continua a farsi largo e a germogliare ovunque. La nostra conversazione mi fa pensare che tutto faccia parte della ricerca di questo “noumeno”; in fondo, esiste forse niente che sia più “cosa in sé” di un animale o di un fiore? A ogni modo, la forza della natura – cercando il sole – conferisce alla tua poetica un certo ottimismo. Lo si nota soprattutto in “La Teoria del Caso”, con i suoi “raccolti in mezzo allo splendido degrado”. Cosa ne pensi di questa lettura?

Sì, mi trovi d’accordo! Qui c’è un certo ottimismo, anche se la poesia parla di traumi e dell’impossibilità di tornare al vecchio sé, del permanere delle nostre cicatrici. Qui, la luce (artificiale) dell’ottimismo che tutti cerchiamo è rimasta purtroppo nascosta nella cantina delle nostre radici, assieme al resto del raccolto dell’anno, mentre tutti vaghiamo nei nostri giardini incolti, scavando nella terra, alla ricerca di un ultimo segno di speranza.

Penso che adesso sia giunto il momento di alleggerire la conversazione. Le tue poesie mostrano anche un istinto di assurdità, oserei persino dire un senso dell’umorismo. Al funerale di tua madre, per esempio, sentiamo il borbottio di un pazzo. Una giustapposizione del genere fa scaturire una risata improvvisa e sembra essere un particolare centrale in “Domino-Apertura”. Cosa puoi dirci, in generale, e in particolare di questi bizzarri compagni di letto che hai deciso di accoppiare in questi versi?

Assurdità? Sì, può essere. Ma, addirittura, “senso dell’umorismo”? Sei il primo scrittore o lettore che abbia mai scorto del senso dell’umorismo nel mio lavoro. La prenderò per buona, mi offre uno spunto su cui riflettere! La mia prima risposta, comunque, sarebbe sempre la stessa: “Non scrivo poesie divertenti” –– mi ricorda un verso di Jack Gilbert, che dice: “I pescatori greci non / giocano sulla spiaggia e io non / scrivo poesie divertenti.” Ora, in realtà, il concetto di follia e la figura del matto sono due cose che mi interessano molto, sì, ma lasciamole per un altro giorno o per un’altra domanda. Ad ogni modo, “Domino - Apertura” è semplicemente un’indagine o una riflessione sulle relazioni umane all’interno di uno spazio, o di un non-spazio, creato dal caso e dal caos: quello di cui sono composte tutte le nostre vite, essenzialmente. Sono consapevole del fatto che io stia continuando a evitare di rispondere alle tue domande su poesie specifiche, e ti faccio le mie scuse. Non sono in grado di spiegare le mie poesie. Di fatto, semmai, le mie poesie sono le spiegazioni, il modo più diretto e conciso che ho per parlare di uno specifico argomento. E, una volta che l’ho fatto, non c’è più lingua. Questa poesia, tuttavia, è importante per me in quanto è un esempio di una poetica più sperimentale e linguisticamente innovativa. Credo che, qui, il linguaggio dia il meglio di sé e si carichi di possibilità quando viene trattato come un semplice mastice, quando le giustapposizioni – ad esempio – vengono fuori in maniera naturale, quando i versi sulla pagina “eseguono” piuttosto che “produrre” il linguaggio: la poesia del dire contro la poesia del detto, come dice Robert Sheppard. Insomma, direi che in DOGS c’è un buon equilibrio tra il dire e il detto, direi che c’è qualcosa di buono per tutti, o almeno lo spero.

English Version

John Domini

Des Moines, Iowa, USA

Daniele Pantano interview, for Jona Editore, May 2020.

Daniele Pantano’s poetry first came to my attention in English, in its American publication, some years ago. I was so impressed, I selected his book among one of that year’s ten best, for the Emerging Writers Network. Now I’m overjoyed to see his work translated, and naturally I jumped on the chance to interview him. Since he lives near Leeds, England I in Iowa, in the central US, we handled our questions and answers via email.

Your book has some fine surprises. The title, for instance, has a rough quality, it makes one think of street dogs—but many of the poems suggest high culture or touchstones of European history. A telling early example is “Between Stations of the Metro,” which plainly references Ezra Pound’s famed poem “In the Station of the Metro.” How do you see such a reference working, contributing, both for this particular piece and for the book as a whole?

Let me first thank you for your generous reading of my poems and your kind words, John, which I appreciate very much. As you know, I’ve always been a great admirer of your work, and it’s very exciting to be speaking with you via this Q&A.

The title is based on the original version of my Selected Poems, Dogs in Untended Fields, which has already been published in English and German, and which is forthcoming in French, Albanian, Russian, Slovenian, Kurdish, Farsi, Spanish, and a few other languages. For some reason, the literal translation doesn’t work very well in Italian, so we’ve decided to go with an abbreviated version for the Italian edition. So, you’re right, we are not dealing with cute lapdogs with pretty collars here; these dogs are the wild ones you meet in the hills of Sicily. Do I identify with those wild dogs? Most definitely. And the poems, most of which were written between 1997 and 2012, are essentially records of my development as a poet; my encounters with “cultures” beyond the working class I was born into; my interrogations of my own as well as Europe’s histories; my attempts to make sense of the world I live in and the languages of grief, trauma, exile; my efforts to live an authentic life, one which I was always told a bastard dog like me doesn’t deserve.

To stick with the subject of cultural cross-references, I have to ask about your own story. You have parents from very different countries, Sicily and Germany, and you’ve taught in the US and in England, and you spend a good deal of time in Switzerland. No doubt this jumble helps shape the whole book, but I’d like to hear what you have to say about it.

Yes, that’s a question that comes up often during interviews. And it’s a long story, as you can imagine––but here’s the short of it. As an immigrant child born in Switzerland (with a Sicilian father and a German mother), I was always seen as some kind of strange animal with unrealistic dreams, especially when it came to my idea of wanting to be a poet. Swiss society and its educational system did its best to silence my bark and keep my cage locked tightly. I wasn’t allowed to sit my high school entrance exams because I was considered a foreigner. My secondary school teacher told me that “Italian idiots like you have no business going to high school.” I applied for several apprenticeships, but again I was rejected on all fronts. I quickly realized that I had to fight hard to get a shot at higher education and create my own opportunities outside of Switzerland. I eventually got out by tricking a well-known tennis scout in Zurich into getting me a scholarship to attend one of the most prestigious tennis academies and preparatory schools in the US, even though I’d never had a tennis lesson. Nevertheless, I did get my high school diploma, which allowed me to attend an American university, and, perhaps more important, offered me the opportunity to become a writer, a poet, someone who plays with language(s). My self-imposed exile and linguistic suicide, i.e., my decision to write exclusively in English, were necessary for me to live the writing life, to write my own artistic identity and follow the likes of Simic, Brodsky, or Nabokov into the English language, into that translingual non-space I’ve been living in since the age of seventeen. Writing poems has allowed me to live the writing life, to travel the world, to teach thousands of wonderful students in the United States and England, and so much more. My career also serves as a final “fuck you” to my former teachers in Switzerland, but, more importantly, it also proves to so many of my students, for example, that, despite the word on the street, anything’s possible, no matter who you are or where you come from.

Fascinating. Heartening, too, the way you overcame prejudice. If I were to apply the story to a particular poem, that might be “Study in Soot & Hypertonic Saline.” The opening lines combine both “nowhere to go” with the happy notion that “there’s always a carnival.” Does that poem address your own personal mash-up, as I imagine? Or would you single out some other, better example?

I can say that I wrote “Study in Soot & Hypertonic Saline” during my daily train commute from Liverpool to Ormskirk (back in 2009, I think), when I was teaching at Edge Hill University. It addresses notions of exile and trauma, but also the possibility of hope and the need to get to the end of the line by whatever means possible, if that makes sense. I think all of my poems deal with my “personal mash-up,” in way or another. I see my work as one long “confession,” which doesn’t necessarily mean it’s “confessional.” My poems are really about language, the “writing through” of our own myths (we all create our own myths, don’t we?), and how language always finds a way to make us feel restless.

Ah, confession and myth—that takes me to one of the most intriguing poems here, “Trakl’s Season.” Georg Trakl was an Austrian poet from the turn of the previous century, and here in the States I needed research to buttress my crumbling memory, but any reader can see how your poem invests the natural world, like a maple or a breeze, with the power of voice and even confession. So too, it brings ghosts to life, dead soldiers and “ancient pilgrims.” All in all, it calls to mind a far more famous poet, Ovid, and his “Metamorphoses.” What can you say about this remarkable poem and its roots?

Trakl’s ghost haunts all of my poems. I’ve been reading him since I was a teenager, and his unparalleled ability to use a very limited palette of colors and “objects” to create nightmarish visions that hide in plain sight has been a major influence on me. I’ve also been translating and publishing his poems for many years now––see my most recent conceptual approach in ORAKL (Black Lawrence Press, 2017). And somehow he kept popping up during my academic career, especially in graduate school, when I was a working with Franz Wright, Nicholas Samaras, James Reidel, and Daniel Simko, who were also students of Trakl, and who reminded and encouraged me to trust in nature’s voice and record its confessions when I was working on the manuscript of my first collection. Anyway, “Trakl’s Season” is simply an homage to Trakl, an acknowledgment of his influences on my work as both a poet and literary translator. It’s nice to see, however, that the poem is capable of bringing other ghosts to life.

Deeper into DOGS, in the poem “Escape Artist,” you have a line that resonates powerfully, haunting the whole, I’d say. The piece is something of an elegy for your mother, and at one point it offers: “Language, nestled up against silence.” This takes us once more to the concept of confession, speaking up to expose the soul, and again to the notion of the voiceless world having a soul. What can you say about this line, this poem, and their place in the whole?

This one’s tricky for me. The poem is about my mother’s funeral. She killed herself. It is a confession, a record of what happened during the church service. Her coffin went missing, and it took hours to find her. I was still quite young. The rest is in the poem, which also asks: What language can possibly deal with this kind of loss? How do we speak to expose the soul when the soul has been silenced? How do we capture in a poem a world that suddenly lost its voice, its ability to speak to us? I don’t know. But perhaps that’s exactly what I am trying to accomplish in my poems: to find the silences that speak, the silences, as Roberto Bolaño once said somewhere, that are “made just for us.”

Bolaño of course is a powerful artist, but the power of your poems takes different form, more personal, considering the minutiae of experience. I see that in this latest answer, the way the poem reprises the tragic events which inspired it. This takes me to a natural follow-up—if one that’s hard to answer. Still, what can you say about the relation between imagination and the actual, for you? Where does your Muse stand, regarding “what really happened?” If it would help to answer with reference to a specific piece, I suggest “Mountain Life,” which speaks of the writing itself.

The actual and the imagination are one and the same for me, or at least they go hand in hand. At its most basic, writing is the act of translating “the actual,” i.e., phenomena, into a language that attempts to decipher what we believe to be the actual (our trying to make sense of the world), whether we’re talking about emotions, objects, trees, whatever. And it is exactly imagination that allows this process to happen. At best, the result offers us some kind of interpretation of the true nature of the actual, i.e., the noumena, the thing-in-itself. You know, what does it mean to experience true loss? Or true love? Or true depravity? We don’t know. We don’t really know anything about anything. Yet poetry is the only vehicle that offers us the chance to come that one step closer to the thing-in-itself, and imagination (the Muse?) is the secret sauce in all of this; it enables us to at least imagine what the true, unfiltered “actual” of any experience might ultimately feel like. As such, poetry offers possible truths in the absence of any absolute truths. As I always say, in the best of all possible worlds, poetry is supremely important and utterly superfluous; poetry changes everything and nothing at all. What does any of this mean in regard to the poem about my mother? Everything in the poem is true, including the quotations. It happened exactly the way I describe it. I’ll never know what truly happened, though. Have we had enough of my Kantian poetics yet? I think so. Let’s continue to live in uncertainty and imagine what’s possible, then––in and through writing, at least––which is what I did in “Mountain Life,” a poem I wrote almost two decades ago, a poem that has only recently and unexpectantly, shall we say, come to life, with the crucial difference that while the perfect poem still hasn’t and will never arrive, I’m not the one who left on the ferry.

Hm, the poem “came to life,” you say—it became its best self, its “noumena.” Other artists have described this experience, and not just poets. Picasso has paintings that are actually re-paintings; they seemed complete, but he let them lie dormant a while, and then he somehow saw through what was on the canvas to another image, more true. Among your poems, doesn’t one describe just such a process of becoming, namely, “Simic’s Army of Spiders?”

Well, no, “Mountain Life,” a poem that’s eighteen years old, literally came to life, the worst life; my wife and I separated a few years ago, and I’ve now actually lived through its specific details. Like I said, poetry, compared to prose or painting or photography or film, for example, does come closest to truth without ever truly capturing lived experience or the true nature of existence––poetry is forever unfinished; we are forever unfinished. Picasso would agree, I think. He always argued against completion. He destroyed anything that felt complete, hence his search for what’s beyond the phenomena of his work. Now, “Simic’s Army of Spiders” is an ars poetica framed by an imaginary party Simic threw in the basement of his house upon winning the Pulitzer in 1990. That’s it. And that “country of light” you see in the poem, that’s existence’s elusive noumena, yes, and the poet’s corpse, of course. It’s that light that’s in and beyond us all.

Busy spiders, other critters, roots and fruits and vegetables—the natural world keeps burrowing and blossoming throughout. Our conversation makes me think this is part of striving for “noumena;” what is more a “thing itself,” after all, than a flower or beast? In any case, the force of nature lends the poetry a certain optimism, seeking the sun. I see that especially in “Chaos Theory,” with its “harvests amid decay.” How does this reading sit with you?

Yeah, I can see that. There’s a certain optimism there, though the poem speaks of trauma and the impossibility of returning to an old self, the permanence of scars. Here, the (artificial) sun of optimism we all seek is unfortunately hidden away in the root cellar with the rest of the year’s harvest, while we all wander around our fallow gardens, digging in the dirt, searching for one last sign of hope.

Now, perhaps it’s time to lighten the conversation up. Your poems also display an instinct for absurdity, even a sense of humor. At your mother’s funeral, for instance, we hear the babbling of a madman. Juxtaposition like that prompts startled laughter and seems in particular central to “Dominoes–Opening.” What can you say about the strange bedfellows you put together there—and throughout, really?

Absurdity? Sure, I can see that. But “a sense of humor”? You are the first writer or reader who’s ever detected a sense of humor in my work. But I’ll take it. It gives me something to think about. My initial response, however, would still be the same: “I don’t write funny poems”––which reminds me of a Jack Gilbert poem, where he writes, “The Greek fishermen do not / play on the beach and I don’t / write funny poems.” Now madness and the mad is something I’m very interested in, yes, but let’s leave that for another day or question. Anyway, “Dominoes–Opening” is merely an investigation or interrogation of human relationships in a space, or non-space, created by chance and chaos, the make-up of all of our lives, essentially. I’m conscious of the fact I keep trying to avoid answering your questions regarding specific poems––my apologies. I’m unable to explain my poems. If anything, my poems are the explanations, the most direct and concise way for me to talk about a specific subject. And once I’ve done that, there’s no language left. This poem, nevertheless, is important to me insofar as it’s an example of a poetics that is more experimental and linguistically innovative. I believe language is at its best and most charged with possibilities when it’s treated like silly putty, when juxtapositions, for example, develop naturally, when the poem on the page “performs” rather than “produces” language––the poetry of saying versus the poetry of the said, as Robert Sheppard puts it. I would say there’s a nice balance between saying and said in DOGS––something for everyone, I hope.

Ciao Andrew, come stai? Esordisco, banalmente, con il chiederti come sta andando questa quarantena forzata. So che vivi a New York, a Brooklyn per la precisione, e da quello che stiamo vedendo, si tratta della città più martoriata dal Coronavirus e quindi di quella dove le regole sono più astringenti: come stai vivendo la situazione, a livello pratico e anche psicologico?

Ciao, Alessandra! Spero che tutti voi stiate bene. Sì, in effetti l’atmosfera a New York è drammatica. Per certi versi, sembra una città fantasma: i luoghi fisici sono ancora al loro posto, ma le attività aperte e le persone in giro sono talmente poche… È surreale vedere le strade vuote in pieno giorno. A livello pratico, personalmente me la sto cavando bene: vivo con mia moglie, i nostri due figli adolescenti e due cani in una tipica casa a schiera nella zona di Greenwood Heights, a Brooklyn. Per fortuna, abbiamo molto spazio e aree esterne da poter sfruttare. Il quartiere è tranquillo e facile da raggiungere. A livello psicologico, è stata una sfida, ovviamente, perché sono preoccupato per il ritorno alla normalità della mia amata città e per il destino dei miei amici e dei miei concittadini che sono i più colpiti. Faccio fatica a dormire, questo sì.

In questo preciso momento storico, ho potuto constatare come i creativi – le persone che si dedicano a qualsiasi forma di arte – si siano divisi in due diversi “schieramenti”: chi sta vivendo questa condizione come un intralcio mentale, una preoccupazione che genera mancanza di concentrazione e sconcerto e chi, di contro, si rifugia nella propria passione, in quello spazio che gli permette di sentirsi al sicuro e quindi di isolarsi senza particolare difficoltà. Sono curiosa di sapere in quale di queste due dimensioni, come scrittore, ti ritrovi maggiormente.

Devo dire che sto scrivendo molto, sicuramente. In un certo senso, da giornalista, mi sento in dovere di raccontare storie sui tempi che stiamo vivendo; ho dato il mio contribuito al New York Times con un paio di articoli sul tema del Coronavirus, e ho anche raccontato la bellissima storia di una coppia di ragazzi marchigiani che, proprio qui a New York – solo appena prima del lockdown – sono riusciti ad aprire il ristorante dei loro sogni. Sto componendo anche altri scritti, sugli stessi argomenti di cui parlerei normalmente: cucina, cultura e via dicendo, solo per fornire ai lettori qualche contenuto che, di questi tempi, viene messo da parte. Come romanziere, sto invece lavorando al seguito di Cucina Tipica: An Italian Adventure (che, questa volta, è per lo più ambientato a Roma), e questo perché amo tanto l'Italia e, in questo frangente, sto pensando tanto al vostro Belpaese.

Parlando ancora di quarantena e isolamento domestico, pare che il passatempo preferito dagli italiani sia stato cucinare, cucinare e cucinare. Qualcosa mi dice che sia avvenuto lo stesso per te, dato che so che ti piace stare ai fornelli. Dire che si tratti di una passione è addirittura riduttivo, forse, e questo lo dico perché sia da lettrice dei tuoi romanzi che da traduttrice del tuo Outerborough Blues: a Brooklyn Mystery (n.d.r. Brooklyn Mystery nella versione italiana) ho notato da subito come il tuo rapporto con il cibo, il modo di parlarne, di descriverlo e di affrontare tutto quello che è legato alle ricette e alla loro origine geografica, fosse qualcosa di estremamente prezioso da trattare. Nei passaggi del romanzo dedicati alla preparazione di un pasto o ad altri dettagli culinari, la descrizione quasi si sospende e assume la forma di un rituale sacro: puoi raccontarci da cosa, e quando, nasce la tua passione per la cucina?

Grande osservazione! Il cibo è sempre stato una parte importante della mia vita, da nipote di immigrati siciliani e da figlio di una buongustaia e abilissima cuoca. Associo sia la preparazione di un piatto, sia il momento in cui viene gustato a uno dei più grandi piaceri della vita, in particolare per gli aspetti sensoriali e per quelli conviviali. Uso il cibo in tutti i miei romanzi come strumento di caratterizzazione, di sviluppo della trama, o semplicemente come mezzo per coinvolgere i lettori con dettagli che possano apprezzare, comprendere, e nei quali possano ritrovarsi. Quando mi si dice che la mia scrittura stimola l’appetito, allora sì, sono molto felice.

A proposito di ciò, raccontaci qualcosa anche del tuo ultimo romanzo “Cucina Tipica: an Italian Adventure”, ancora inedito in Italia: qui hai deciso di dedicare al tema ancor più spazio, se non addirittura di affidargli il ruolo da protagonista. Di che cosa tratta, in particolare?

Sì, in effetti il tema culinario all’interno di Cucina Tipica è una parte molto importante della trama. Il protagonista, un americano demoralizzato e scoraggiato, si innamora a prima vista dell'Italia, e molto di questo ha a che fare non solo con la qualità del cibo (e del vino) ma anche con la varietà e la disponibilità. E non lo dico né in tono scherzoso né ruffiano: quello che mangiamo e quanto lo apprezziamo, l'esperienza in sé, ha un impatto enorme sul corpo e sulla nostra qualità della vita, sia fisica che mentale. Questo è qualcosa con cui gli americani stanno, in un certo senso, facendo i conti solamente ora, ma che a gran parte del mondo appartiene già da tempo.

Tornando al tuo precedente Brooklyn Mystery, e parlando ancora di ruoli principali e immagini fondamentali all’interno dei tuoi romanzi, credo che chi lo abbia già letto possa essere concorde con me sul fatto che la grande protagonista di questa avvincente storia noir non sia in realtà una persona in carne e ossa. Oserei infatti dire che, se il personaggio di Caesar Styles è centrale – è il nostro sguardo sulla storia, il meccanismo motore della trama – e se il tema culinario è la colonna sonora che lo accompagna lungo la sua avventura, sia proprio Brooklyn a distaccarsi come protagonista indiscussa, così che il romanzo tutto, finisce per apparire come una sorta di dichiarazione d’amore tormentato per questo distretto di New York City. Se così è, da cosa è nata questa volontà?

Il poeta John Ashbery una volta dichiarò che il personaggio più importante di una storia è la sua ambientazione, e devo dire che si tratta di un pensiero che tendo a condividere. Brooklyn è certamente in primissimo piano all’interno di questo romanzo, con i suoi diversi quartieri e gli altrettanto diversi personaggi. Mi piaceva l'idea di rappresentare quanta complessità si possa annidare tra confini di una stessa zona – che, più in grande, è proprio quello che rende la città di New York City così unica – e come questa varietà possa dare vita agli avvenimenti e agli incontri più bizzarri e disparati. Mi piaceva anche l’idea di mettermi alla prova con un outsider – più precisamente, con un personaggio dal passato complesso e instabile, come Caesar – che all’interno di questo scenario cerca di muoversi come una sorta di improbabile detective. Naturalmente, di conseguenza, il quartiere gioca un ruolo fondamentale, anche se ciò avviene attraverso gli occhi del nostro protagonista.

Oltre a quello che ho già menzionato sopra, di questo romanzo ho amato particolarmente la caratterizzazione dei personaggi, le descrizioni a tratti liriche degli spazi, sia gli ambienti interni che i paesaggi esterni, e il fatto peculiare che possa essere considerato un noir – una storia del mistero – seppur senza contenere al suo interno un omicidio o un detective come protagonista. Senza svelare altro a chi ancora non ha avuto modo di leggerlo, puoi dirci da dove è nata la tua idea di cimentarti in questo genere letterario e, anche, se sei un amante dello stile Hard-Boiled americano più classico alla Raymond Chandler?

Non sono proprio un affezionato del genere, come sai, ma la definizione di "noir" mi piace, perché ad essa viene associata una certa sensibilità letteraria. Ho una predilezione per i romanzi più complessi che si avvalgono di questo stile per esplorare quelle comunità - urbane o rurali – che si trovano ai margini della società, così come le persone spesso dimenticate o ignorate che abitano quei luoghi. Mi piace anche il fatto che nei romanzi noir, prima o poi, qualcosa va a finire male, anche se tutto sembra procedere in maniera tranquilla. Infondo, non si deve mica parlare di un professore che soffre di crisi di mezza età!? Non mi dice nulla, al contrario, quel tipo di mistero da classico romanzo giallo “ad enigma”, con gli stereotipi e i cliché associati al genere. Insomma, amo servirmi dell’atmosfera tipica di un noir per riuscire a scrivere in un certo modo – con una buona dose sia di lirismo che di grinta – e a raccontare personaggi di cui altrimenti non parlerei. Il Publisher Weekly ha definito Outerborough Blues (il Vostro Brooklyn Mystery) una storia che potrebbe benissimo “essere stata scritta da Raymond Chandler sotto dettatura di Walt Whitman”. Inutile dire che sia stato, per ovvie ragioni, il più bel complimento che abbia mai ricevuto e che – probabilmente – mai più mi capiterà di ricevere.

Il filo conduttore dell’avventura e delle vicissitudini del nostro Caesar Stiles è la sua eterna ricerca di un luogo nel mondo, di un posto da poter chiamare “casa” e – al tempo stesso – la sua continua sensazione di disagio, di smania, come un vago senso di non appartenenza, ovunque egli si trovi. In modi molto diversi, questo aspetto può essere considerato un terreno comune su cui si muove gran parte della letteratura dell’esodo, che tocca in qualche modo il tema dello sradicamento. Ci tenevi a trasferire su pagina questa condizione in maniera esplicita o pensi semplicemente si tratti di un atteggiamento naturale e necessario per uno scrittore che, come te, nasce da una famiglia con una storia di emigrazione alle spalle?

Immagino che l’ascendente che ha su di me il tema del movimento provenga da un’adolescenza piuttosto itinerante. Tra i dodici e i ventidue anni ho vissuto infatti in ben sei stati diversi, tutti negli Stati Uniti continentali. È proprio in questi periodi che mi sono ritrovato a trascorrere molto tempo nella dimensione della mia immaginazione, riflettendo spesso sul concetto di casa: naturalmente apprezzavo quanto fosse rassicurante, potente, provare un senso di dimora e quanto fosse, invece, avvilente l’eterno vagare. Questo è un po’ il filo conduttore, la forza trainante, di tutti i miei romanzi, nonostante venga trattato o approcciato da diverse prospettive; il personaggio di Caesar Stiles è, su tutti, quello che senz’altro subisce maggiormente questo effetto.

Oltre che al tuo mestiere di scrittore, vorrei soffermarmi un poco su un’altra tua professione: quella di insegnante. Mi piacerebbe che ci raccontassi delle lezioni di Scrittura Creativa che hai seguito presso la nota New School di Manhattan e di quelle che, invece, tieni come docente in alcuni college di New York. La materia di cui ti occupi è senza dubbio complessa e necessita di tanta passione e abilità (per l’insegnamento) oltre che di metodo, per riuscire a trasferire in pratica un aspetto che forse – sbagliando – considero come tanti, ancora, qualcosa di legato al talento (innato), alla spontaneità; tutte doti – insomma – necessarie per chi sceglie di dedicarsi a qualsiasi disciplina artistica, appunto “creativa”. Ho sempre pensato che solamente in un paese come gli Stati Uniti, che della scienza dell’How do it si è fatto propagatore, potesse nascere un metodo pragmatico per insegnare a scrivere con creatività. Potresti spiegarci brevemente su che approccio si basano i tuoi insegnamenti – sempre che tu ti avvalga di una metodologia specifica (penso per esempio al Gotham Writers’ Workshop nato a NY negli anni Novanta) – e magari convincermi che questa mia idea di contraddizione in termini è obsoleta o errata?

In realtà sono convinto che la scrittura creativa possa essere insegnata, ma non so se la creatività sia qualcosa che si possa imparare. Presumo che ogni studente che decida di seguire un corso di scrittura creativa o – a maggior ragione – di iscriversi a un programma di studio in scrittura creativa (diploma universitario o laurea di primo livello che sia) possieda già una certa capacità di scrivere una storia, così come un profondo desiderio di farlo. Questi diversi tipi di corso possono aiutare gli studenti a comprendere meglio il mestiere, ad essere esposti e a cimentarsi in vari generi e autori, a trovare modi per adottare le abitudini di scrittura e anche come comprendere o dare un riscontro. Per molti aspiranti autori, si tratta di un’ottima occasione per verificare se possiedono tutto quello che serve perché, davvero, c'è molto da fare. E non lo dico solo perché - in parte - è il modo in cui mi guadagno da vivere.

Andrew, con la speranza di poter continuare a tradurre i tuoi lavori per i nostri lettori italiani, ti ringrazio ancora a nome di Jona Editore per questa chiacchierata!

Grazie a te, Alessandra: sono davvero grato di aver conosciuto te e Jona Editore, e spero vivamente che questo soldalizio perduri nel tempo. A proposito: sapete che il sequel di Brooklyn Mystery uscirà per il mercato americano verso la fine di quest’anno?

Per chi se lo fosse perso, ricordiamo che “Brooklyn Mystery” è scaricabile gratuitamente in versione digitale al seguente link

English version.

Hi Andrew, how are you? I will start, trivially, asking you how this forced quarantine is going. I know you live in New York, in Brooklyn to be precise, and from what we are seeing, it is the most hit city by the Coronavirus at the moment, and therefore the one where the rules are more astringent: how are you living this situation, on a practical and psychological level?

Hi, Alessandra! I hope you are well. Yeah, things in NY are grim. It feels like a ghost town in many ways, with the physical environs still in place but so few things open and so few people out and about. It’s surreal to see empty streets in the middle of the day. On a practical level, I’m doing OK. I live with my wife, our two teenage children, and two dogs in a townhouse in the Greenwood Heights section of Brooklyn. Thankfully, we have lots of space and access to outdoor areas. The neighborhood is also quiet and easy to get around. On a psychological level, it’s been challenging, of course, as I’m worried about my beloved city returning to normal and the fate of my friends and fellow citizens who are most affected by this. I’m having a hard time sleeping.

At this precise moment in history, I am noticing how creative people - people who dedicate themselves to any form of art - have split into two different "divisions": those who are experiencing this condition as a mental impediment, a worry that generates lack of concentration and bewilderment and those who, on the other hand, take refuge in their passion, in that space that allows them to feel safe and therefore to isolate themselves without particular difficulty. I am curious to know which of these two dimensions, as a writer, you find yourself in the most.

I’m definitely writing a lot. Partly, I feel, as a journalist, obliged to tell stories about the times in which we are living, so I’ve had a few corona-related contributions to The New York Times, and I also wrote a story about this lovely couple from Le Marche who opened their dream restaurant in NYC just before the shutdown. I’m also writing other stories, those which I normally might, about food, culture, etc., just to contribute some content that is atypical of most everything else these days. As a novelist, I’m working on a sequel to Cucina Tipica: An Italian Adventure (it’s set mostly in Rome!) mostly because I love Italy so much and am thinking about the Bel Paesa so much.

Speaking again of quarantine and domestic isolation, it seems that the favorite pastime of the Italians is cooking, cooking and cooking. Something tells me the same thing is happening to you, since I know you love spending your time in the kitchen. To say it is a passion is even reductive, perhaps, and I’m saying this because both as a reader of your novels and as a translator of your “Outerborough Blues: at Brooklyn Mystery” (editor's note: “Brooklyn Myster” in the Italian version) I immediately noticed how your relationship with food, the way you talk about it, describe it and deal with everything related to recipes and their geographical origin, is something extremely valuable to deal with. In the passages of the novel dedicated to the preparation of a meal or other culinary details, the description almost suspends and takes the form of a sacred ritual: can you tell us what, and when, does your passion for cooking come from?

Great observation, Alessandra! Food has always been a big part of my life, as the grandchild of Sicilian immigrants and the son of a woman who was a bon vivant and gourmet cook. I associate the preparation and enjoyment of food with life’s greatest pleasures, particularly the sensory aspects and the communal ones, respectively. I use food in all of my novels as a device for characterization, plot development, and simply as a means of engaging the reader with details of which most can relate and appreciate. When someone tells me that my writing makes them hungry, I am very happy.

Speaking of which, please tell us something about your latest novel “Cucina Tipica: an Italian Adventure”, still unpublished in Italy: in this book you have decided to devote even more space to this theme, giving it the leading role. What is this novel about, in particular?

Yeah, food in Cucina Tipica is a very important part of the plot. The main character, a disheartened American, falls in love with Italy immediately, and much of this has to do with not just the quality of the food (and wine) but also its availability. And I don’t do this in a cheeky or cavalier way: What we put into our bodies and how we appreciate the experience has a huge impact on the quality of our lives, both our physical and mental health. This is something Americans are finally, somewhat, coming to terms with but much of the world already understands.

Going back to your previous “Brooklyn Mystery”, and speaking again about main roles and fundamental images within your novels, I think that those who have already read it can agree with me that the great protagonist of this exciting noir story is not actually a real person. In fact, I dare say that if Caesar Stiles' character is central - it's our view of the story, the driving force behind the plot - and if the culinary theme is the soundtrack that accompanies him on his adventure, it's Brooklyn itself that stands out as the undisputed protagonist, so that the whole novel ends up appearing as a sort of declaration of troubled love for this district of New York City. If that is the case, what gave rise to this will?

There’s a quote from John Ashbery that the most important character in any story is the setting, and this is something I tend to embrace. Brooklyn is certainly on full display in the novel, its distinct neighborhoods and characters. I liked the idea of how much complexity could be found within the confines of a singular borough - it’s what makes New York City as a whole so special - and how such could lend itself to unique events and encounters. I also loved the challenge of an outsider - especially one from Caesar’s complex background and travels - trying to navigate this backdrop as an unlikely “detective” of sorts. Of course, as a result, the borough plays a staring role, albeit through the eyes of our protagonist.

In addition to what I've already mentioned above, of this novel I particularly loved the characterization of the characters, the sometimes lyrical descriptions of the spaces, both the interiors and the outdoor landscapes, and the peculiar fact that it can be considered a noir - a mystery story - even without containing a murder or a detective as the protagonist. Without revealing anything else to those who haven't had the chance to read it yet, can you tell us where your idea to dedicate yourself to this literary genre came from and, even if you are a lover of the more classic American Hard-Boiled style à la Raymond Chandler?

I’m not dedicated to the genre, obviously, but I do like what is referred to as “noir” since there’s a literary sensibility also associated with it. I especially enjoy some of the more complex novels that use the genre to explore communities on the periphery of society, usually urban or rural, and the often ignored people who inhabit those places. I also like that in noir shit has to happen, even if its fairly quiet things. You know, it’s not some novel about a professor having a midlife crisis. I have no real interest in “Mystery” with regard to “Who Dunnit” or too many of the tropes associated with the genre, but I love using the ambiance of noir to write in a certain way, with both poetry and grit, and about certain characters that I otherwise wouldn’t. Publishers Weekly wrote that Outerborough Blues (your Brooklyn Mystery) “reads like Raymond Chandler taking dictation from Walt Whitman.” And that, to me, will be the greatest compliment I’ll (probably) ever get, for obvious reasons.

The thread that runs through the adventure and vicissitudes of our Caesar Stiles is his eternal longing for a place in the world, for a place he can call "home" and - at the same time - his continuous feeling of uneasiness, of eagerness, like a vague sense of not belonging, wherever he is. In very different ways, this aspect can be considered a common ground on which much of the literature of the exodus moves, which somehow touches on the theme of uprooting. Were you interested in transferring this condition explicitly to the page or do you simply think it is a natural and necessary attitude for a writer who, like you, was born into a family with a history of emigration behind him?

My fascination with movement comes, I imagine, from my rather itinerant adolescence. Between the ages of 12-22, I lived in six states, all over the continental US. It was during these times that I spent much time in my own imagination, and what I thought of often was the concept of home while, of course, appreciating how powerful it was was to have a sense of home and how disempowering it was to be displaced. You will see this thread as really the driving force behind all of my novels, even if they approach it from distinct perspectives, though the character of Caesar Stiles is clearly the one most impacted by this for sure!

In addition to your job as a writer, I would like to dwell a little on another profession of yours: that of teacher. I would like you to tell us about the Creative Writing classes you studied at Manhattan's well-known New School and also the classes you teach, both undergraduate and graduate, at colleges in New York City. The subject is undoubtedly complex and requires a lot of passion and skill (for teaching) as well as method, in order to be able to transfer into practice an aspect that perhaps - wrongly - I consider as many, still, something related to (innate) talent, to spontaneity; all qualities - in short - necessary for those who choose to devote themselves to any artistic discipline, precisely "creative". I have always thought that only in a country like the United States, which has become a propagator of the science of How to do it, could a pragmatic method to teach writing with creativity be born. Could you briefly explain us what approach your teachings are based on - if you use a specific methodology (I'm thinking for example of the Gotham Writers' Workshop born in NY in the Nineties) - and maybe convince me that my idea of contradiction in terms is obsolete or wrong?

I do think creative writing can be taught, though I don’t know if “creativity” is something that can be learned. I assume that any student who signs up for a creative writing class or - more significantly - enrolls in a creative writing (graduate or undergraduate) program has some sort of ability to create narratives along with a profound desire to do so. Such courses/programs can help students understand the craft better, to be exposed to various genres and authors, to find ways to embrace the practices of the writing life, and also how to incorporate and offer feedback. It’s a great way for many aspiring authors to also test if they have what it takes because there’s a lot to it. And I’m not just saying this because it’s, partly, how I make my living!

Andrew, hoping to continue translating your work for our Italian readers, I thank you again on behalf of Jona Editore for this chat!

Thank you, Alessandra! I’m so happy to have made this relationship with you and Jona Editore. And I hope to continue our relationship, as well. You know, there’s a sequel to Brooklyn Mystery coming out in English later this year…

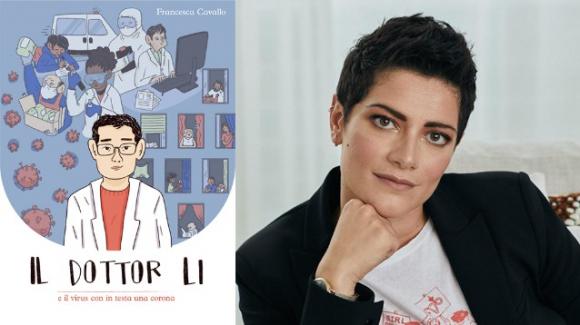

In occasione dell’uscita del suo ultimo romanzo illustrato per bambini: Il Dottor Li e il virus con in testa una corona, intervistiamo Francesca Cavallo.

Francesca è un'imprenditrice e attivista italiana: esordendo come autrice teatrale, da fondatrice della rivista digitale Timbuktu (2011) – il magazine per bambini più scaricato sulla piattaforma Apple – ha scritto assieme a Elena Favelli Storie della buonanotte per bambine ribelli (2016) che ha battuto i record sul sito di crowdfunding Kickstarter per l'editoria. Tra le sue ultime opere, Elfi al Quinto Piano (2019) edito da Feltrinelli.

A - Ciao Francesca, prima di tutto vorrei ringraziarti per avermi concesso questa chiacchierata informale, per l’opportunità di poterti fare i complimenti, a nome di Jona Editore, per il tuo nuovo successo, di cui parleremo. Inizio quindi con il chiederti come stai e dove stai trascorrendo questo particolare momento di quarantena; so che, da anni ormai, vivi in California.

F - Ciao! Grazie, sono contenta che Il Dottor Li e il virus con in testa una corona vi sia piaciuto. Sono a Roma, ho preso uno degli ultimi voli di linea da Los Angeles quando ho iniziato a sentire che pensavano di chiudere i confini. Sto bene, dai. Sono parecchio impegnata e questo mi aiuta a non sentire troppo il peso di questa clausura.

A - Torniamo a questa peculiare fase storica: parlando con altri scrittori o creativi in genere, ho potuto notare come la maggior parte di loro stia vivendo una condizione di stallo emotivo, una sorta di blocco che, oltre a isolare i loro rapporti con l’esterno, sta in qualche modo atrofizzando anche la connessione con la propria parte interiore, tanto da demotivare qualsiasi loro impulso a leggere, scrivere, dipingere e via dicendo, a seconda di quale sia la forma d’arte che producono. Proprio per questo, la pubblicazione di pochissimi giorni fa del tuo lavoro Il Dottor Li e il virus con in testa una corona, non solo mi è parsa un’ottima idea, mami ha colpito oltremodo, facendomi provare grande stima e ammirazione per la tua forza creativa e di tutti coloro che vi hanno collaborato. Pensi di poterti considerare solo più fortunata di altri o, in qualche modo, hai trovato in questo frangente la giusta dimensione per lavorare? È stato difficile?

F - Credo che si tratti - per quanto mi riguarda - di una questione di carattere. Tendenzialmente, io reagisco a situazioni di forte stress concentrandomi sul lavoro e mi viene istintivo rifugiarmi nella creatività durante le tempeste. L'importanza del lavoro come strumento per uscire dalle crisi mi è stata inoculata da mia madre, che mi ha sempre parlato delle situazioni difficili della sua vita e di come ne fosse uscita concentrandosi su quello che c'era da fare. Non sempre è un meccanismo sano: a volte spinge ad essere super-produttivi per non affrontare le emozioni che si stanno provando, sostanzialmente perché si ha paura di perdere il controllo di sé stessi se ci si lascia andare. Però, se si impara a gestirsi e a non avere troppa paura di perdersi, è senz'altro un meccanismo che favorisce la resilienza.

A - Dunque, entrando più nel dettaglio di questo tuo ultimo lavoro, se il Dr. Li è stato il primo ad aver suonato l’allarme agli albori della diffusione del Coronavirus in Cina, qual è stato il campanello che ti ha fatto pensare a diffondere questa storia? E, ancora, cosa ti ha fatto sentire l’esigenza di farne una favola per bambini e non solo?

F - La rivista Grazia mi ha contattato per chiedermi di scrivere una fiaba per bambini sul coronavirus. La richiesta è arrivata in un momento in cui avevo avuto un litigio doloroso con alcune persone a me care a causa delle teorie del complotto sulle origini del virus. Sono particolarmente sensibile al tema delle fake news e mi ferisce profondamente il fatto che alcuni politici senza scrupoli mettano in giro teorie fondate sull'ignoranza e la paura per strumentalizzare la vulnerabilità di noi umani. Mi sono chiesta che cosa si portassero a casa da questa esperienza i bambini che in questi giorni sono esposti a queste teorie balzane, che puntano a rendere le persone diffidenti nei confronti della scienza, di qualsiasi autorità, della politica, a ragionare in termini di "noi" e "loro". In questo schema assurdo in cui chi ha il potere sono sempre "loro", e "noi" siamo sudditi, inermi, e non sapremo mai come stanno davvero le cose. Come potevo cercare di proteggere quei bambini da questa trappola? Ho pensato che la cosa migliore fosse offrire una bella storia basata su quello che sappiamo delle origini del coronavirus, e non nascondendo che ci sono ancora tante cose che non sappiamo. Così ho scoperto la storia del Dottor Li, che mi è sembrata perfetta per celebrare l'importanza della scienza e dell'educazione in un momento così delicato.

A - Seguo con interesse le tue iniziative sempre rivoluzionarie nell’ambito di un settore come quello dell’editoria, che nel nostro paese è spesso refrattario a voltare pagina, e credo davvero tu sia stata capace di farlo, non solo attraverso l’utilizzo dei mezzi più attuali e purtroppo poco sfruttati, ma anche e soprattutto per la scelta di rivolgerti alla generazione del prossimo futuro: i bambini. Mi piacerebbe sapere com’è nata la tua passione per la pedagogia e se c’è qualcosa in particolare che ti ha fatto scegliere di dedicarti alla letteratura per l’infanzia.

F - La mia passione per la pedagogia è nata grazie all'incontro con una insegnante di danza straordinaria, Raffaella Giordano. Non era un corso per bambini, era un corso per giovani danzatori e io sono rimasta rapita dal modo in cui Raffaella guardava noi allievi. Senza giudicarci, ma pronta a testimoniare il nostro atto creativo con una apertura che non avevo mai visto prima. Era uno sguardo che ci lasciava liberi di diventare e ci accompagnava nell'atto di generazione di sé che è crescere. Da quando ho finito quel percorso, ho sempre voluto riprodurre quella dinamica. Quando mi è stato offerto di insegnare teatro a due classi di bambini, ho capito che era bellissimo applicare quel metodo a gli esseri umani che ne hanno più bisogno, i più piccoli, che - crescendo - inventano non solo se stessi, ma anche il mondo che verrà.

A - Nell’ambito della letteratura per l’infanzia, oltre a quello dello scrittore, un lavoro fondamentale è quello svolto dall’illustratore e anche la veste grafica assume grande importanza: ne Il Dottor Li i bellissimi disegni sono di Claudia Flandoli, mentre il progetto grafico è a cura di Samuele Motta. Per il tuo best seller Storie della buonanotte per bambine ribelli – bellissimi racconti di vita di donne esemplari, tradotto in ben 48 lingue – le illustrazioni erano state affidate a varie artiste provenienti da tutto il mondo. Hai sempre uno stesso gruppo di collaboratori, in questo senso, o ti piace avvalerti della partecipazione di disegnatori e grafici diversi a seconda del progetto?

F - Lavoro con Samuele Motta da quasi dieci anni. Ormai ci conosciamo molto bene, personalmente e lavorativamente, e siamo molto veloci nel capirci e nel trovare le soluzioni migliori per ogni singolo progetto. Per quanto riguarda le illustratrici, lavoro quasi sempre con persone diverse perché - secondo me - ogni progetto ha bisogno di qualcosa di molto specifico. Quando penso a una storia, inizio a visualizzare il libro e poi cerco un'artista il cui stile sia in linea con il modo in cui mi sto immaginando il progetto finito.

A - Prima con Timbuktu, la rivista nata per iPad e strutturata per aree tematiche – rivolta appunto ai giovani lettori – e ora con il tuo ultimo lavoro de Il Dottor Li, hai (avete) optato per la piattaforma digitale e non per quella cartacea. Nel secondo caso, naturalmente, immagino che la scelta sia stata quasi del tutto guidata dalla situazione attuale e quindi dall’impossibilità di diffondere in maniera immediata e capillare il libro stampato. Ma, al di là di questo, la tua predilezione per il formato digitale ha a che fare con la necessità e il desiderio di pensare a un nuovo modo di leggere per l’ultima generazione di oggi e quindi per chi deciderà l’andamento di questo settore, domani? Se è così, quali sono le motivazioni che più ti stanno a cuore?

F - Credo che il digitale giochi un ruolo fondamentale nell'editoria e che - ancora oggi - la maggior parte degli editori del mondo non lo abbia capito fino in fondo. Quando si parla di editoria digitale si pensa agli e-books, agli audiolibri, ma per parafrasare Zygmunt Bauman, si dovrebbe ormai parlare di "editoria liquida". Quello a cui assistiamo quotidianamente è il tentativo di usare il digitale per riprodurre le stesse dinamiche del rapporto tra libri e lettori che c'era prima dell'avvento dei social media, prima della diffusione così capillare di internet. Questa è - secondo me - una battaglia persa in partenza. L'editoria liquida è un ripensamento del ruolo dell'editore oggi. Come si fa a raccogliere intorno a sé comunità di lettori? Come si fa a far viaggiare idee che possono ispirare le persone e magari anche cambiare il mondo? Come si costruiscono piattaforme che possano amplificare voci importanti che magari non trovano spazio altrove? Gli editori devono essere capaci di muoversi in modo infinitamente più dinamico e di abitare spazi che non sono quelli tradizionalmente occupati dal "mondo della cultura". Il "mondo della cultura" in larga parte non esiste più o quantomeno non ha il tipo di impatto che chi se ne sente parte vorrebbe avere. Io non amo il vittimismo e non amo fare le cose "come se" il mondo fosse diverso da quello che è. Certo che bisogna investire di più nella cultura (io trovo raccapricciante l'idea che nella fase 2 di questa emergenza il paese "riparta" senza la scuola), certo che bisogna investire nella scuola e considerare la lettura come un valore nazionale, da proteggere e promuovere. Ma bisogna anche non nascondersi dietro un dito. Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità e chiederci che cosa stiamo sbagliando se così tanti italiani trovano i libri così poco rilevanti nella propria vita. Credo che il mondo dell'editoria sia ingessato - in molti casi - da uno snobismo che è dettato dalla paura di scomparire. Quella paura va guardata in faccia e bisogna tornare alle radici del perché oggi più che mai c'è bisogno di autori, di editori, di libri, e soprattutto (non dimentichiamocelo) di lettori. Bisogna rimettersi alla lavagna e progettare un sistema che funzioni meglio per tutti. Se continuiamo ad avere come obiettivo principale la sopravvivenza del modo conosciuto di fare le cose, invece che il ruolo fondamentale che la lettura ha nel cambiamento del mondo, siamo destinati a diventare sempre meno rilevanti. E a privare il mondo di una risorsa fondamentale.

A - Francesca, grazie ancora per averci dedicato questo spazio. Ti rinnovo i complimenti e soprattutto ti faccio tantissimi auguri, con la speranza che questo tuo ultimo lavoro, e tutti quelli futuri, possano arrivare lontano, nelle librerie e tra le mani delle famiglie di tutto il mondo, sempre che sia possibile che viaggino ad una velocità ancora maggiore. Colgo l’occasione, a tal proposito – da traduttrice che sono, mi pare doveroso! – per ringraziare la rete di persone che si sono adoperate a trasporre tanto velocemente la tua opera in svariate lingue straniere, di modo da renderla fruibile ovunque.

Ricordiamo che Il Dottor Li e il virus con in testa una corona è scaricabile gratuitamente al seguente link.

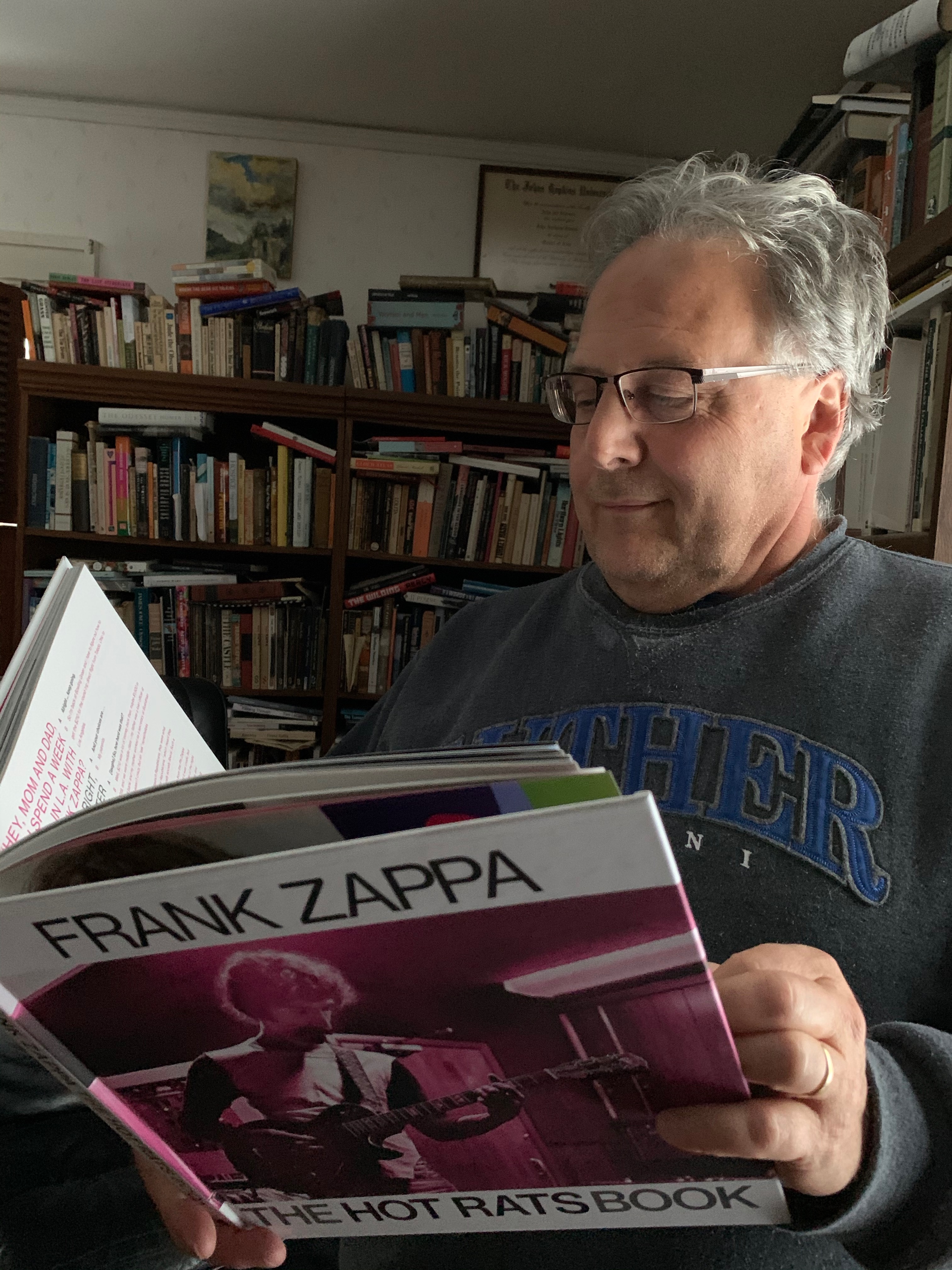

A_ Ciao John, come stai? Intanto, grazie per concederci un po’ del tuo tempo che, grazie al cielo, in questo momento storico pare sia dilatato, dandoci la possibilità di fare tutto quello che lasciavamo da parte. Anche negli Stati Uniti state attuando la quarantena simile a quella in vigore in Italia?

J_ Ciao, Alessandra. Qui negli Stati Uniti la rigidità della quarantena varia da stato a stato e, in certi casi, persino di città in città. Qui a Des Moines, in Lowa, una città che sorge nel bel bezzo della campagna, il numero dei casi è relativamente basso. Sono state chiuse le scuole, i locali, i teatri e altro; insomma, quasi tutto, ma ci è ancora permesso uscire per una passeggiata a piedi o per un giro in bici. Stanno facendo vari lavori stradali e roba del genere. Naturalmente, New York – che proprio come l’Italia è in un certo senso aperta al mondo e a qualsiasi tipo di virus – è stato il luogo più duramente colpito. A NY ho parte della mia famiglia che si trova letteralmente confinata in casa, fatta eccezione per qualche commissione considerata essenziale, che è ancora concessa. A volte capita che un amico o un cugino posti su Facebook l’immagine fugace di un parco, ma sinceramente non so come riescano ad organizzare questo genere di fughe; a ogni modo, quel che sembra preoccupare maggiormente tutti è la ripercussione economica. Mio fratello ha la possibilità di lavorare da casa, ma il suo figlio maggiore, che è impiegato nel settore dello spettacolo, ha visto la sua busta paga volatilizzarsi. Ce ne sono tante, tantissime, di storie simili in ogni angolo di tutto il paese. Il Sud, la vecchia Dixie (n.d.t. soprannome che si riferisce agli stati e alle persone del sud degli U.S.A.) pare stia patendo incredibilmente la situazione, considerando le condizioni di maggiore povertà, scarsa istruzione e mancanza di servizi.

A_ In questa singolare circostanza, come trascorri le tue giornate? Nell’ambito delle varie discipline artistiche, ho avuto modo di constatare come molti scrittori, poeti, musicisti, pittori o altro, stiano vivendo un inceppamento del processo creativo. Capita anche a te la stessa cosa, o stai approfittando del maggior tempo che abbiamo a disposizione per scrivere? Pensi che questo drammatico momento ci stia donando una maggiore o minore lucidità di osservazione?

J_ Ci sarà anche qualche eccezione, ma la maggior parte degli scrittori che mi viene in mente, in un modo o nell’altro lavora da casa. Alcuni di noi hanno l’esigenza di rimanere incollati alla scrivania e sintonizzarsi sulle voci interiori che ci frullano nella testa. Proprio questa settimana, nemmeno a farlo apposta, avevo una scadenza da parte di una rivista di Brooklyn: io e l’editore ci abbiamo lavorato via mail, come al solito. Per quanto riguarda invece il mio processo creativo, sì, sono perennemente distratto dalle notizie: chi non lo sarebbe? Ma ci sono anche le giornate buone. Di sicuro non sono un Boccaccio, ma direi che – in generale – sto riuscendo a cogliere, nonostante questa peste, un impulso alla narrazione. Parlando di incontri alternativi, per esempio, ho partecipato a un paio di letture di gruppo su Zoom e persino a una fantastica tavola rotonda internazionale su Elena Ferrante, in diretta da New York. Durante questo evento mi sono fatto una bella chiacchierata con un altro scrittore proprio in italiano. Devo ammettere che sento la mancanza di quel “dare e ricevere”, del rapporto reciproco: per essere uno scrittore, sono molto socievole e non me la posso ancora prendere che un gran numero di eventi sia stato cancellato. Uno dei miei sarebbe dovuto avvenire proprio a New York, e Dio solo sa a quando sarà posticipato, sempre che il locale non si trovi costretto a chiudere i battenti. Le risorse economiche stanno esaurendo un po’ per tutti, inclusi i posti in cui mi sono esibito come la City Lights di San Francisco o il KGB di New York.

A_ Stavamo parlando di processo creativo: come scrittore, di cosa hai bisogno (se di qualcosa hai bisogno) per riuscire a scrivere? Agio, tranquillità, serenità, inquietudine? E, infine, la scrittura in sé (intesa come atto mentale e fisico) la vivi come qualcosa di liberatorio e benevolo o piuttosto come una procedura faticosa e dolorosa? La percepisci, insomma, come un incontro o come uno scontro con il John Domini scrittore?

J_ È una bella domanda, suggerisce una riflessione profonda e, ahimè, nessuna risposta certa! Immagino che molti scrittori percepiscano l’ispirazione talvolta come un’amante provocante e talvolta come una micidiale febbre. Personalmente, so quello che mi serve per tenere allenato il muscolo della creatività in modo regolare. Se non lo utilizzo per troppi giorni, ne soffro la mancanza, si atrofizza. Anche quando sono venuto in Italia per promuovere Movieola!, tra una presentazione e l’altra e in mezzo agli spostamenti in treno, ho cercato di infilare un paio di momenti da dedicare al mio diario e al computer. Per quanto riguarda, invece, il tipo di vita di cui ho bisogno per scrivere, temo di dover ripiegare sulla risposta più ovvia e ammettere che si tratti di tranquillità e solitudine. Chiaro, ognuno ha bisogno di una certa dose di sofferenza e colpi duri per fare della buona arte - ogni canzone è, in fondo, un blues - ma mi viene in mente la fredda citazione di Hemingway, che diceva: da una piccola ferita può nascere una buona storia, ma se la ferita è profonda, non è un bene né per uno scrittore né per nessun altro.

A_ A proposito di case, di reclusioni imposte e più o meno apprezzate da chi le vive, mi sono rimaste impresse nella memoria delle immagini di casa tua – a Des Moines, in Iowa – semplicemente di scorci fugaci di quando ci sentivamo in videochiamata durante la traduzione di MOVIEOLA!: la tua libreria affollata, i dipinti che mi hai raccontato aver comprato a Napoli, la fotografia in bianco e nero di Bob Dylan e Allen Ginsberg, incorniciata e appesa al muro e, infine, la finestra che dava su uno di quei cortili sul retro tipico delle cittadine rurali americane (a quel tempo innevato). Vorrei che raccontassi ai nostri lettori cosa vedi, in questo istante, da quella finestra. È un’immagine che ti da conforto o vorresti – magari – in un momento come questo poter vedere altro e trovarti altrove?

J_ Lo dico dal profondo del cuore: mi manca l’Italia. Ero stato invitato a parlare a un simposio a fine maggio a Lucca, quindi avevo programmato di trascorrere una settimana a Napoli. Ora è saltato tutto, che peccato. Grazie a Whatsapp, però, sono riuscito a vedere i miei amici e familiari di Napoli e a chiacchierarci un po’. Un mio cugino è medico, e qualche volta l’ho trovato davvero esausto, ma per lo meno ci fornisce notizie dalla prima linea e, a quanto pare, non riuscirò a venire in Italia per niente quest’anno. Insomma, è chiaro che mi piaccia guardare fuori dalla finestra del mio ufficio che dà sul cortile: è primavera, i fiori stanno sbocciando e dal terreno spuntano i grossi e verdi getti delle radici di rabarbaro. Ma, in verità, da qui mi piacerebbe ammirare il Vesuvio e il Golfo.

A_ Torniamo alla fotografia che ritrae Michael McClure, Bob Dylan e Allen Ginsberg; immagino che tu l’abbia appesa perché, in un certo senso – simbolicamente – racconti due dei tuoi grandi interessi e punti saldi della tua cultura: quella musicale e quella letteraria. Quali sono i tuoi maggiori riferimenti e cosa hanno apportato alla tua figura di artista e scrittore?