Strutture, pochi giorni all'uscita. Renzo Semprini Cesari lo conoscete tutti bene, ma gli altri autori? Ecco delle brevi interviste.

Quando Iddio colora il cielo col carbone,

a me mi si accende un diamante nel petto e mi parte come ‘na canzone.

Un calore mi scalda la pelle

e s’illuminano i pensieri, come fan le stelle.

Ti sento, anche se non ci sei ancora

e vedo un mondo che conosco sol’io, per ora.

Il mio diamante brilla, quando arrivi,

mentre ti guardo e mi sorridi.

Sono ricca, signora, regina e tu il mio re.

Quando te ne vai, questo calore se ne va con te.

Non sono più in me

e il mio petto torna ad esser quel che è.

Un giorno hanno suonato alla porta due gendarmi, di quelli con le braghe nere e una banda rossa dritta sul fianco. Avevano i bottoni dorati sulla giacca e quella fascia bianca storta davanti. Mi han riferito che la brava gente aveva avuto qualcosa da ridire, che quando il cielo è color carbone la gente perbene dorme.

La brava gente è quella che non sbaglia mai, ma non sa cosa sia ‘sta canzone che io sento. Vuole dormir tranquilla e ci riesce, ma è perché non sente. Non sente come me. Così io la lascio stare, la gente, e che lascino pure stare me. Se non mi vogliono, non li voglio neanch’io. Ma che faccio così sola non so dirlo. Mi sa che penso. Forse questo qui:

In uscita, il 15 aprile 2017, Strutture, un libro d'arte (versione ebook). Pensato, disegnato e scritto da Officina d’A

Nei prossimi giorni intervisteremo gli artisti. Chi volesse partecipare all'evento facebook può iscriversi qui.

"Il progetto Strutture origina dall'urgenza di interrogarsi sui seguenti temi: la nostra società è consumata dal gravame delle stesse strutture che la sorreggono? Esse stanno prosciugando il fondo più vivo delle nostre esistenze? Qual è il peso delle varie strutture nel condizionare le azioni che compiamo ogni giorno? Nel gennaio del 2016, presso il Museo della Città di Rimini - ala nuova, gli artisti di officina d'A, hanno allestito un'esposizione di lavori pittorici e fotografici accompagnata da musica, teatro e condivisione di pensieri, con l'obiettivo di offrire al pubblico uno spunto di riflessione, uno sguardo forse nuovo, certo sensibile allo stato delle cose. La pittura è stata affiancata dalla parola scritta quale ulteriore strumento di comunicazione ed è stato vergato il racconto, ispirato alle opere dei pittori, che si snoda sul filo comune del viaggio per mare, della ciurma, della commistione di idee e spazi come equipaggio a bordo di una nave. Siamo tutti sulla stessa barca - viene facile dire - è il caso di adoperarsi, insieme, per cercare una via d'uscita."

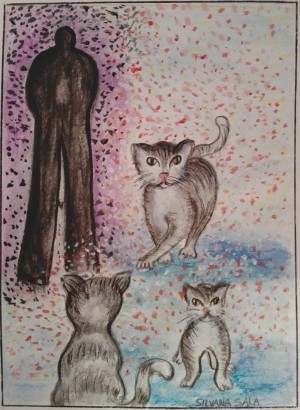

Colore rosa, come il naso della mamma: ecco come si chiama questa meravigliosa sfumatura che ammanta la Voce. È bellissimo poter finalmente vedere il viso di chi mi accarezza con le sue mani nodose e dalla pelle vellutata, ed è ancora più bello ammirare il Rosa che le brilla intorno: la sua luce è rassicurante e delicata.

Amo percepire il mondo in tutta la sua bellezza: tatto, gusto, olfatto, udito, vista. E poi c’è quest’altro Senso che credo di poter usare soltanto io, o forse anche la mamma e i miei fratelli; di certo non l’umana. Lei sembra non curarsi di quell’alone rosa che la circonda, lo urta ovunque, contro i mobili, contro le porte, contro di lui. Lui, che invece è avviluppato in un involucro grigio e tetro. Come mai non lo vedono? Come si chiamano questi colori, da cosa dipendono?

Sto imparando i nomi delle cose, man mano che le vedo. Mamma. Fratelli. Umana. Rosa. Grigio.

«Ora basta!»

(Pelle)

Una stretta violentissima allo stomaco, qualcosa mi afferra per il torace, avvolgendomi in una morsa.

(Lingua)

Il sapore del latte della mamma si sostituisce a quello acido del rigurgito, che mi riempie la bocca a causa della stretta.

(Naso)

L’odore della paura è perforante: io, i miei fratelli, la Mamma e la Voce siamo terrorizzati.

(Orecchie)

L’eco dei nostri miagolii e del suono della Voce rimbomba, cercando inutilmente di sovrastare le parole rudi e crudeli della Voce cattiva, la cui mano stringe me e i miei fratellini, buttandoci in un sacchetto della spesa.

(Occhi)

Il buio annega i miei occhi, appena abituati al meraviglioso senso della vista, mentre le orecchie si riempiono di un rombo.

Alla fine dell’ultima rampa di scale Riccardo si trovò davanti Nando, il collaboratore scolastico che, preceduto dalla pancia esuberante, mortificata in un’incongrua polo slim fit, avanzava col suo solito passo strascicato lungo il corridoio del secondo piano. L’uomo si tirava dietro, con la consueta imperturbabile calma, tutto l’armamentario che gli serviva per la sommaria pulizia delle aule. Quando lo vide, lo apostrofò sorpreso: «Professore, non pensavo che fosse ancora qui, ha telefonato la preside, la cercava!». Di sicuro la dirigente voleva vederlo per i saluti, non era ancora riuscito a incontrarla, né era sicuro di volerlo fare prima di andarsene. «Grazie, ho da sbrigare ancora un paio di cose, poi passo da lei.», rispose lui, tanto per dire, poi si avviò veloce verso la quinta C, superando Nando, sul cui viso affiorò un’espressione rassegnata: doveva essere proprio quella la stanza in cui aveva intenzione di recarsi, per espletare alla svelta le incombenze di fine giornata.

L’aula era vuota, constatò Riccardo con sollievo. Aveva evitato di proposito di incontrare gli alunni, usciti un’ora prima per l’assenza del collega di fisica. Gli addii ufficiali lo mettevano a disagio, da sempre. E poi gli ultimi minuti dell’ultimo giorno in quella scuola voleva passarli da solo, in una sorta di intimo raccoglimento. La data ufficiale per la fine delle lezioni era in effetti l’indomani, il suo giorno libero, quindi per lui quelle appena trascorse erano state davvero le ultime ore in classe. Alle fine degli scrutini, fissati per l’inizio della settimana successiva, avrebbe salutato in modo definitivo quell’istituto e quella città. Con un innegabile senso di liberazione, doveva ammetterlo: si era adattato con fatica alla mentalità un po’ gretta e provinciale della gente e dei colleghi, ma entro qualche giorno si sarebbe lasciato tutto alle spalle, rifletté compiaciuto. In fondo il rapporto a cui teneva di più, quello con gli studenti, dopo piccoli scontri iniziali di adattamento alle reciproche idiosincrasie, aveva funzionato abbastanza bene, ed era l’unica cosa che contasse davvero. Stava facendo il giro delle sue classi per togliere dai cassetti delle cattedre i libri e i fogli che vi aveva accumulato nel tempo: quello in sala professori lo aveva già svuotato e aveva consegnato in presidenza, e all’oblio eterno, i fascicoli di verifiche corrette che conteneva.

Quella scuola era un’istituzione nella piccola città: lui ci era arrivato sei anni prima, dopo il passaggio in ruolo, attratto dal numero di cattedre disponibili in provincia. Allora era sua intenzione chiedere il trasferimento non appena i tempi fossero stati maturi, ma poi l’idea di abbandonare l’unica classe che avrebbe potuto portare fino agli esami lo aveva convinto a rimandare e, quando la possibilità di tornarsene dalle sue parti, al nord, aveva coinciso con la fine del corso di studi della quinta C, aveva avviato le pratiche. Quell’anno, inoltre, i commissari di Lettere, la sua materia, erano esterni, quindi lui aveva chiesto di far parte di una commissione nella sua provincia d’origine, e l’aveva ottenuto. Per cui non gli restava che caricare i bagagli, già quasi tutti pronti, nella sua Opel Astra familiare, restituire le chiavi del mini-appartamento ammobiliato al proprietario, e riprendere la strada di casa. E magari anche cercare di recuperare il rapporto con Giulia, la sua compagna: si era logorato parecchio in quei sei anni di incontri a metà strada, nei fine settimana, durante l’anno scolastico, e per periodi più lunghi, nella loro città, durante le vacanze. Le approssimative teorie secondo le quali i rapporti a distanza dovrebbero creare aspettativa e desiderio nella coppia erano state ribaltate senza scampo dalla verifica effettiva. Si erano presto resi conto di quanto fosse tutt’altro che romantico affrontare un viaggio alla fine di settimane spesso faticose. L’idea di incontrarsi in alberghi modesti, gli unici che potessero permettersi, per stare insieme una manciata di ore, e poi ripartire ognuno per la propria destinazione, con la prospettiva di affrontare la stessa trafila a distanza di qualche giorno, era diventata alla lunga insostenibile: il pendolarismo amoroso logora, ormai nessuno dei due se la sarebbe sentita di mettere in dubbio quell’assioma.

Seduto dietro la cattedra, nell’accingersi ad aprire il primo dei cassetti in alto, abbracciò con lo sguardo l’aula che, senza la vitale irrequietezza dei ragazzi, a fatica imbrigliata da regole e estenuanti tentativi di concentrazione durante le lezioni, si mostrava nel malinconico grigiore tipico dei luoghi da tempo abbandonati al proprio declino. Alle finestre c’erano ancora i grandi fogli di carta da pacchi bianca, usati per schermare i vetri dal sole che, a una certa ora della mattina, a partire dalla primavera, infieriva implacabile nell’ambiente di pochi metri quadrati, in cui erano stipati quasi trenta alunni. La Provincia, responsabile della manutenzione, aveva altre priorità, che escludevano le tende. E loro avevano dovuto arrangiarsi. Quella, inoltre, era una delle aule in cui l’anno precedente non erano riusciti a imbiancare le pareti poiché, completato il piano terra e il primo piano, si erano fermati per mancanza di fondi, rimandando i lavori a una data successiva. Cioè sine die. L’aspetto positivo di tanta trascuratezza erano le scritte accumulatesi sui muri nel corso degli anni, negli ultimi cinque a opera della sua classe, che era rimasta in quell’aula dal primo all’ultimo giorno. Durante la sorveglianza, nell’intervallo della ricreazione, gli era capitato di soffermarsi a decifrare quei graffiti improvvisati e spontanei, spie di impulsi primordiali che, a detta di una sua collega, non mentono mai. Tra dichiarazioni estemporanee e accorate, apprezzamenti più o meno audaci delle varie parti anatomiche femminili, e in qualche caso anche maschili, spuntavano qua e là citazioni che tradivano umori e amori. Ricordava di aver letto qualcosa che gli ricordava il Macbeth, e di averlo detto, incredulo, alla classe, suscitando la loro ilarità. Si alzò, giro intorno alla cattedra e andò a controllare se ci fosse ancora: c’era. E a quel punto sapeva, essendone stato informato dall’autrice del plagio, che: «Quando è notte e il lupo grida all’ombra della luna, la danza delle streghe non porta mai fortuna.», non aveva nulla a che fare col bardo, ma era opera di tale Gabry Ponte, che lì dentro conoscevano tutti tranne lui. Però in seguito qualcuno doveva aver aggiunto, sotto: «È brutto il bello e bello il brutto, libriamoci per le nebbie e l’aer corrotto.» e, tra parentesi, (canto delle streghe, Macbeth, Shakespeare), con accanto il disegno di una faccina sorridente. La seconda citazione, certo frutto di una piccola ricerca del tutto volontaria, era destinata a lui, e avrebbe dovuto vederla prima, era ovvio. Ormai non c’era più tempo per scherzarci su con la classe, rifletté con una punta di rammarico. Sulla stessa parete, un po’ più a destra, c’era l’onnipresente e immarcescibile scritta in stampatello maiuscolo: DUX MEA LUX, di sicuro opera dell’irriducibile e altrettanto inconsapevole Renato Corda. Aveva comunque provocato una serie di reazioni: qualcuno aveva scritto ‘ossimoro’, con una freccia che partendo dal nome della figura retorica, andava a finire alla riga che sottolineava l’elogio. Quel commento non poteva che essere di Silvia Parisi, precisa e pignola, magari un po’ pedante, ma anche l’unica nella classe che potesse permettersi un’analisi del genere. Gli scappò un sorriso al pensiero dell’alunna geniale quanto scombinata: a guardarla nessuno avrebbe sospettato che fosse una studentessa modello. Si mimetizzava, e anche piuttosto bene, dietro stili e acconciature improbabili, proponendosi come alternativa alla tendenza comune. La sua versione degli ultimi mesi aveva una metà dei lunghi capelli ricci del loro colore naturale e l’altra metà di un turchese intenso. L’abbigliamento era in genere scelto sulla base di quella nuance, a volte per contrasto, altre per fare pendant, con risultati sempre e comunque d’effetto. Riccardo aveva sentito i compagni chiamarla strega turchina, conseguenza della sua universalmente riconosciuta ostinazione a non condividere il frutto del proprio studio con nessuno: non ne aveva mai fatto segreto, e la sua solitaria lotta per la meritocrazia non contribuiva certo a facilitarle i rapporti con i compagni. Sull’altro lato qualcuno aveva invece tracciato l’esclamazione ‘bimbominkia!’, con la solita freccia in direzione dell’invocazione nostalgica. E, proprio sopra la scritta originale, qualcun altro aveva parafrasato: DUX MEA CRUX, sintetizzando le reazioni di tutti gli altri.

Spostando lo sguardo notò, quasi dove la parete faceva angolo con la sporgenza che delimitava la porta, una scritta, piuttosto grande, affiancata da un cuore dentro cui erano stati disegnati occhi e una bocca sorridente: ‘Classe, vi amo!’ E vicino a questa confessione entusiastica e un po’ spudorata, c’era scritto ‘Tarquini sei un mito!’ Sergio Tarquini, il suo collega di Storia dell’Arte, godeva dell’ammirazione incondizionata dei ragazzi per la gestione disinvolta e scanzonata delle lezioni. Fu a quel punto che vide, proprio sotto il panegirico del collega, il proprio cognome seguito dall’aggettivo ‘infame’. E, come se non bastasse, qualcuno aveva aggiunto, con grafia diversa, ma tratto deciso: ‘E anche stronzo’. A suggellare la telegrafica ma incisiva sequela di epiteti, una data che risaliva a due anni prima. L’unico collegamento che riuscì a fare tra gli alunni della classe e gli autori di quelle espressioni di biasimo irriducibile fu con un ragazzo che era stato bocciato proprio quell’anno, soprattutto a causa delle insufficienze nelle sue materie. Uno dei due esegeti, ancorché ignoto, doveva comunque essere ancora tra i suoi alunni, meditò, e chissà se, nel frattempo, aveva cambiato opinione sul suo conto, si chiese con divertito stupore. Sorridendo a quel pensiero, e pur iniziando a sentirsi preda di un voyeurismo blando, ma irrefrenabile, si mise a cercare altre scritte che lo riguardassero. La ricerca minuziosa non portò però a nulla, dovette convenirne dopo qualche minuto suo malgrado, e con un malcelato senso di delusione.

Ripercorse con lo sguardo tutta la parete, memoria di cinque anni, o forse più, della vita scolastica dei ragazzi consumata in quell’aula. ‘Con i voti della Gravina ci giochiamo la schedina’, ‘ I was here, pensatemi sempre =)’. ‘Never a failure always a lesson!’, i loro messaggi affidati a quei muri scrostati lasciavano il segno dei loro giorni dentro quella stanza, diventando testimonianza di un mondo parallelo a quello in cui scorreva il resto del loro tempo. Gualtiero Rossi, sempre imboscato all’ultimo banco; Ilaria Vicini, talmente timida, che bastava guardarla per più di due secondi che faceva gli occhi lucidi, Bogdan Seciu, con la fissa del calcio. Rivide in un attimo le facce di ognuno di loro: facce a volte attente, a volte perse dietro chissà quali sogni, che nella frazione di un attimo potevano camuffarsi da incubi. Adolescenti intrappolati in un circuito da montagne russe, incalzati in un’alternanza vorticosa da paure e speranze. Gli tornò in mente la mattina che Nando era entrato in aula per comunicare alla classe che il loro compagno Daniele Selvi era stato coinvolto in un incidente la sera prima, ed era finito all’ospedale in coma. Rivide quelle espressioni sospese tra incredulità e sgomento. E rivide le stesse facce la mattina che Daniele, sorretto dalle stampelle, aveva fatto il suo primo ingresso in aula dopo due mesi di assenza insieme a Nando, che gli portava lo zaino con goffa solerzia. Ineffabili. Quel muro era la loro cronaca, felice e spensierata, come possono essere solo le storie che riflettono momenti di partecipazione nell’esistenza delle persone, un pezzo di tempo condiviso. Formula risolutiva di brandelli di vita espressa negli abbozzi di graffiti. Lui sarebbe partito, e i ragazzi avrebbero proseguito ognuno verso un suo personale percorso, lasciandosi dietro speranze, riflessioni, sfoghi, incisi su quella parete, forse il loro ultimo baluardo di libertà e leggerezza. Sarebbe rimasta l’effigie un po’ intemperante e essenziale di un periodo cruciale nella loro esperienza, finché qualcuno non avesse cancellato tutto con qualche iconoclasta pennellata di vernice bianca. Ma non sarebbe successo tanto presto, di quello almeno era sicuro.

Riccardo tirò fuori dalla tasca dei jeans lo smartphone e si mise a fotografare sezioni del muro: ne avrebbe portato con sé l’immagine in frammenti, visto che non poteva staccare l’intonaco solcato dall’istinto incoercibile dei suoi alunni. Per farci cosa non lo sapeva ancora, ma una parte di quella memoria voleva portarsela dietro. Quando ebbe finito, prese i suoi libri dal cassetto e uscì dall’aula, chiudendo la porta. Rifece le scale in discesa e, quando arrivò al piano terra, gli parve di sentire un brusio eccessivo provenire dalla sala professori. Proseguì lungo il corridoio, fino a raggiungere una posizione da cui poter sbirciare, senza essere visto. Stava accadendo quello che aveva temuto: avevano organizzato un piccolo ricevimento di addio a sorpresa, con i tramezzini e le bibite, disposti con precisione geometrica sul grande tavolo al centro della sala e inframmezzati a piatti e bicchieri di plastica. Muovendosi con grande circospezione per non farsi notare da nessuno, si avviò verso la porta laterale e sgattaiolò fuori, avviandosi a passo spedito verso il parcheggio. Senza fermarsi, si voltò a guardare l’austera costruzione in stile neoclassico, bizzarro compromesso tra lo stile degli architetti del ventennio e l’intitolazione a un partigiano. Ancora qualche giorno e poi sarebbe stato addio per sempre, per ricominciare altrove. A leggere altri muri.

Non riusciva a prendere sonno: le parole di Mauro, il suo amico dalla sincerità spesso brutale, le rimbalzavano nella testa col ritmo ripetitivo e assillante di un tamburo sciamanico. «Mica penserai di riprenderti il tempo perduto?», le aveva detto. «Ma gli sbagli, quelli sì, si possono correggere.». Erano undici anni, nove mesi e cinque giorni che sua figlia non sapeva più nulla di lei. Il giorno dopo avrebbe compiuto sedici anni. Dopo estenuanti quanto vani tentativi di addormentarsi, Adriana si alzò e si mise al computer, ma non per lavorare al suo ultimo libro per ragazzi, non ce l’avrebbe fatta, era troppo turbata. Si accinse invece a mettere in pratica quello che, dentro di sé, aveva immaginato di fare un milione di volte, ma che non aveva mai osato fare. Iniziò a scrivere a Marta. Per raccontarle cosa era stata la sua vita dal momento in cui, circa dodici anni prima, era scappata dalla casa in cui abitava con lei e con suo padre. Quell’ultima notte, in effetti, lei non si era mossa dalla loro abitazione: era rimasta nascosta in cantina, da cui sentiva i passi dell’uomo, con cui era ancora sposata, che si spostavano frenetici da un punto all’altro del piano sovrastante, dove era la zona giorno. Arrivata in giardino, aveva imboccato la porta dello scantinato, che s’apriva sul retro della casa, approfittando del fatto che lui, che le era corso dietro quando lei si era precipitata giù per le scale, fosse risalito, forse perché bloccato dal pianto di Marta, svegliata dal trambusto.

Le scrisse di come si fosse rannicchiata nell’angolo più buio, dove non arrivava neanche un filo della luce di cui la luna, piena quella sera, inondava la loro città. E di come se ne fosse stata là, immobile, come un animale braccato, tutta la notte, col terrore di fare rumore e che lui la sentisse.

Il panico era aumentato alle prime luci dell’alba: temeva che si mettesse a cercarla. Invece, poco prima dell’ora in cui usciva di solito per andare al lavoro, aveva sentito che chiudeva a chiave la porta d’ingresso e aveva capito che c’era anche lei, Marta, con lui. In seguito era venuta a sapere che l’aveva portata da sua madre, forse perché era la cosa più semplice, oppure perché non voleva affidarla alla babysitter. La stessa che era rimasta con la bambina la sera prima, quando Adriana e suo marito erano andati a cena con i soci dello studio legale: sarebbe sembrato strano richiamarla dopo così poco tempo. E poi non era mai successo che si rivolgessero a lei di mattina, c’era sempre Adriana a prendersi cura di Marta, lui avrebbe dovuto inventarsi delle spiegazioni.

Quando aveva sentito l’auto partire, aveva aspettato ancora una ventina di minuti, per essere certa che non tornasse indietro, poi era uscita dal suo nascondiglio. Non aveva le chiavi, la sera prima si era avventata fuori e quel pensiero non l’aveva neanche sfiorata. Si era avvicinata comunque alla porta: lui non si era limitato a chiuderla, ma aveva messo una catena con un grosso lucchetto tra un pomello e l’altro dei due battenti, con la chiara intenzione di impedirle in tutti i modi di entrare, anche nel caso avesse avuto una chiave. O magari voleva soltanto ribadire chi fosse il padrone lì. Quella mattina, dolorante e sconvolta com’era, non le era sembrato neanche strano: considerando la situazione, anzi, le era parso del tutto normale. E anche entrare come una ladra in quello che fino a poche ore prima era stato il centro di tutta la sua esistenza, era parte di quella normalità fuori da ogni logica. Sul lato posteriore della casa c’era l’accesso alla cucina: per fortuna lui non aveva pensato a chiudere la grata di ferro. Adriana aveva rotto con un sasso il vetro che ricopriva la parte superiore della porta e, inserita una mano tra le schegge, aveva tolto la sicura alla serratura e aperto. Una volta dentro, aveva disinfettato le ferite superficiali che si era procurata e fasciato stretto il polso sinistro, che le faceva male da svenire. Quindi aveva infilato a casaccio della roba in una valigia e telefonato a Dora, la prima persona che le fosse venuta in mente in quel momento. In quella città, a parte la famiglia e gli amici del marito, lei non conosceva nessuno: la gente che frequentava ruotava intorno al lavoro di Bruno, che era uno dei soci dello studio legale fondato da suo padre, uno dei più prestigiosi avvocati in città. I genitori e il fratello di Adriana vivevano in un’altra regione, lei non voleva coinvolgerli finché non avesse avuto le idee chiare sulla piega che avrebbero preso le cose. Anche se abitava lì da quando si erano sposati, non era riuscita a crearsi dei legami che fossero solo suoi, non ne aveva avuto il tempo né l’occasione. Ad eccezione di Dora, che aveva incontrato a un corso di scrittura creativa di cui la sua amica era docente: le poche ore dedicate a quel corso l’avevano strappata all’isolamento in cui s’era ritrovata quasi senza rendersene conto, e avevano fatto nascere una buona amicizia tra loro. Al termine delle lezioni a volte si fermavano a bere qualcosa e a parlare di libri: erano i suoi unici momenti di evasione dalla routine familiare.

Quando Dora era arrivata le era bastata un’occhiata per rendersi conto della gravità della situazione; le aveva chiesto solo se avesse un posto dove andare. Lei le aveva risposto che non ne aveva la più pallida idea. Mezz’ora dopo era a casa sua: non le aveva fatto domande né mentre finivano di preparare i bagagli per caricarli in macchina, né durante il tragitto. Era rimasta da lei sei mesi, tanto le ci era voluto per iniziare a guadagnare qualcosa e avere la possibilità di pagarsi un piccolo affitto, in un appartamento nello stesso quartiere dove si trovava quello della sua amica, prima di trasferirsi nel piccolo paese dove ancora abitava, poco lontano dalla città. Pubblicava già con una certa regolarità racconti in qualche rivista e, con l’aiuto di Dora, che lavorava in un’agenzia letteraria, era riuscita a ottenere un contratto per quello che fu il primo di una lunga serie di libri per bambini. Nelle interminabili giornate che passava in casa, mentre Dora era al lavoro, si metteva al computer e scriveva, prendendo spunto soprattutto dai personaggi di una delle storie che era già stata inserita in un’antologia compilata alla fine del corso di scrittura. La trama e le gesta dei personaggi, un gruppo di animali di peluche, tutti schierati sul davanzale della finestra nella cameretta di una bambina, ognuno in attesa di qualcosa che, accadendo, faceva partire le avventure, si dipanavano quasi per conto loro. Ed era come se lei le raccontasse a Marta che, dal giorno in cui era andata via dalla loro casa, non aveva più potuto avvicinare. Tutte le storie, come quelle che le narrava quando erano sole in casa, da quel momento in poi avevano iniziato a scaturire senza interruzione, come se dovessero fare da collegamento tra lei e sua figlia, un ideale ponte di parole che unisse il suo pensiero a quello della bambina.

Dopo tanto tempo, scrivere direttamente a lei, senza il filtro delle storie di cui si era riempita la vita fino a quel momento, le dava una sensazione di inquietudine e di liberazione, insieme. Le scrisse che l’aveva sempre seguita da lontano: sapeva in quale scuola di danza fosse andata e quante volte alla settimana; avrebbe riconosciuto tutte le babysitter che si erano prese cura di lei, le raccontò che qualche volta le aveva anche parlato senza che lei la riconoscesse e, subito dopo, aveva ricevuto una lettera di diffida dall’avvocato di suo padre, anche lui socio dello studio del nonno. Le aveva scritto che si era curata le ferite di quella notte, sia quelle più superficiali che quelle dell’anima, senza confidarsi con nessuno e senza denunciare nessuno: il braccio che le faceva male era fratturato, e lei non era voluta andare in ospedale, poiché temeva di dover riferire come se lo fosse procurato, e avrebbe dovuto spiegare anche i lividi diffusi su tutto il corpo.

Le scrisse che a un certo punto l’uomo che aveva sposato si era trasformato in un’altra persona; gli impegni nello studio legale si erano fatti troppo pressanti per lui, non aveva retto allo stress, e lei era diventata la sua valvola di sfogo. In un crescendo esponenziale era passato dallo strattone, allo schiaffo, al pugno, ai colpi alla cieca. Quella sera lei lo aveva contraddetto a proposito del breve viaggio che stavano organizzando per la vacanza di Pasqua; non ricordava neanche più cosa avesse detto di preciso, e in lui si era scatenata una furia incontenibile, non aveva mai raggiunto quei livelli prima di allora. Il polso si era rotto quando era caduta tra il letto e il trumeau, che era lì vicino. Quando lui l’aveva vista per terra si era fermato di colpo, come se si fosse disinnescato qualcosa, era rimasto disorientato per qualche secondo, poi si era girato, forse per andare in bagno. Era stato in quel momento che lei aveva trovato la forza di alzarsi e di precipitarsi giù per le scale.

Le aveva spiegato che, ignorando i consigli di Dora e di una donna avvocato a cui nel frattempo si era rivolta, non aveva mai voluto rivelare cosa fosse accaduto realmente: ne sarebbe derivato uno scandalo clamoroso, che avrebbe coinvolto troppe persone, a cominciare da lei, sua figlia. Per non parlare del personale dello studio: la famiglia del suo ormai ex marito era molto in vista, sia in ambito sociale che in quello professionale, e le ripercussioni sarebbero state inevitabili e pesanti. Però aveva dovuto subire le conseguenze di quel suo atteggiamento conciliante, perché loro, al contrario, non si erano fatti nessuno scrupolo nel massacrarla. Non era trapelato nulla dei veri motivi della sua fuga improvvisa. Agli occhi di tutti era stata lei ad andarsene, abbandonando un marito esemplare e una bambina piccola. Aveva scritto a Marta che l’avvocato a cui suo padre si era rivolto, molto più prestigioso e con molti più agganci della sua, aveva creato e prodotto un ampio dossier per farla apparire inattendibile e irresponsabile, sia come moglie che come madre. Non era stato difficile per Bruno ottenere l’affidamento: anzi, in seguito a un suo tentativo di riconciliazione, da lei rifiutato con fermezza, era diventato ancora più determinato e spietato in quel suo intento, ottenendo che lei non si accostasse a Marta per nessun motivo.

Le parole dirette a sua figlia si erano riversate sulla carta come un fiume in piena: era bastato sollevare di poco lo sbarramento che le arginava e avevano inondato con impeto quel lembo di vita che ancora restava loro da condividere. Se solo avessero potuto stemperare l’aridità dei loro rapporti, e non trasformarsi invece in una palude stagnante: le sue emozioni avrebbero finito per esserne risucchiate senza scampo. Scrisse, senza mai fermarsi, fino a quando, dalla piccola finestra del soggiorno, al riflesso della luce giallastra del lampione si sostituirono le prime luci del giorno. Alle sette di mattina, stanca, ma con una strana irrequietezza addosso, che si combinava in modo strano con un piacevole senso di leggerezza, che non provava più da tempo immemorabile, si fece un caffè e una doccia. Si vestì e, dopo aver messo le dieci pagine, che aveva intanto stampato, in una busta chiusa, si avviò verso il centro del paese, per andare a prendere il pullman che l’avrebbe condotta in città. Voleva portare la lettera alla scuola di sua figlia, e chiedere a un collaboratore di consegnarla: a casa qualcuno l’avrebbe di sicuro intercettata, impedendo che arrivasse alla destinataria. Passando davanti al bar in piazza intravide Mauro, già seduto al solito tavolo, che leggeva il giornale. Entrò, avrebbe fatto colazione con lui, come sempre. Non aveva fretta. Non poté evitare che lui notasse la busta e, al suo sguardo interrogativo, gli sorrise. Mentre Lietta, la barista, serviva loro due cappuccini e le sue ottime brioche ancora tiepide, gli disse:

«Qui c’è la mia vita, raccontata a mia figlia. Avrei dovuto farlo tanto tempo fa, ma era così piccola, non avrebbe capito. Forse non è troppo tardi. Chissà, magari ce la facciamo ancora a riconoscerci. E a correggere gli sbagli.». Tacque per qualche secondo. La sua mente era altrove. Riviveva altri giorni. «In fondo, quando eravamo insieme e mi era ancora concesso di essere sua madre, eravamo inseparabili, noi due, non può aver rimosso proprio tutto. Non è possibile. Non ci credo.», sembrava che volesse convincere se stessa, lacerare la trama fitta del dubbio che, resistente e inalterabile, avvolgeva come una ragnatela inestricabile i ricordi.

Lui le prese una mano, la strinse tra le sue.

«Brava. I silenzi distruggono. È ora di interrompere il tuo, una volta per tutte. Coraggio.», e la stretta si fece più forte.

Nicola Muratore (Veni Vidi Nici) si occuperà, per noi, di bici. Di come andare su due ruote, di cosa vuol dire "fissa". Ci accompagnerà nel mondo dei bike messenger, ci farà sentire il suo amore per la strada vista da una sella e come vivere senza automobili e inquinamento.

Ecco la sua presentazione e la presentazione della rubrica "in bici" (da gennaio qui e sul sito).

Ciao a tutti! Mi presento: sono Nicola, conosciuto ai più come Nici. In tanti si chiederanno cosa ci faccio qui. Bene, vi rispondo subito: sto realizzando un mio piccolo sogno che fino ad ora era rimasto nel cassetto (o meglio, nel mio hard disk). Ma andiamo per gradi.

Ho studiato filosofia all’Università degli Studi di Torino. Durante l’ultimo anno di Magistrale, per arrotondare, ho iniziato a lavorare come bike messenger, ovvero come corriere espresso in bicicletta. All’epoca non sapevo nulla di quel mondo, vastissimo e dettagliatissimo al medesimo tempo. Mi ci lanciai dentro a capofitto, armato di sola intraprendenza (e una buona dose di sana incoscienza). Fatto sta che, anche dopo essermi laureato, io da quel mondo non ne sono più uscito. È un mondo complesso, ma per fortuna ho avuto degli amici pazienti che mi hanno aiutato a districarmi in quella che all’inizio mi sembrava un’accozzaglia di nomi strani senza senso. Poi la curiosità e la voglia di migliorare ha fatto il resto. Sono passati anni, finché il testimone non è arrivato a me: le persone hanno iniziato a chiedermi che lavoro facessi, che strumenti utilizzassi, qual è la maniera migliore per svolgerlo. Ed è precisamente da lì che è nato il mio progetto. Il bike messenger non è un mestiere, ma una filosofia di vita. Una volta finito il turno di lavoro il bike messenger non smette di essere tale. Il bike messenger non si limita a portare a destinazione un pacco. Spiegare tutte queste cose a voce può risultare noioso e prolisso e per questo ho pensato di scrivere un libro per chi ha tempo, voglia e pazienza di scoprire com’è la vita di un bike messenger. Da qui nasce “Mess Life”.

Le persone che devo ringraziare sono veramente moltissime, ma ci sarà tempo. Quelle che proprio non posso far aspettare sono Giulia, stella cometa che mi ha indicato dove rivolgere lo sguardo, e Alessandro Mazzi che ha deciso di dare una chance concreta al mio progetto. Ebbene sì, sembra che vedrò il mio libro pubblicato. Il lavoro da fare è ancora parecchio, ma ormai le basi sono state gettate e, quello che prima era solo un sogno, sta crescendo solido.

Nel frattempo ho l’onore e il piacere di tenere questa rubrica per quello che sarà il mio editore, ovvero Jona Editore. Spero così di stuzzicare la vostra curiosità sul lavoro di bike messenger, ma soprattutto su tutto il contesto in cui nasce e cresce, tutto quello che il cliente non vede, tutto ciò che, come si suol dire, sta sotto la punta dell’iceberg, e dunque le biciclette, le gare (clandestine e non), le mode sensate o meno adottate dai corrieri. Per amalgamare tutte queste informazioni tecniche ho deciso di sfruttare la mia esperienza autobiografica, utilizzata come collante tra i capitoli più schiettamente “didattici”. Spero in questo modo di non tediare né chi sarà alla ricerca di informazioni, consigli o dettagli tecnici, né chi invece vorrà leggere una “storia” su questi strani personaggi chiamati “bike messenger”

A partire dal contest "Le correzioni" il nuovo curatore della selezione è Renzo Semprini Cesari.

Auguriamo a lui il meglio, sicuri del suo impegno e della sua passione per contribuire ad avere una grande selezione di novelle.

Ovviamente non parteciperà più a questo concorso.